Dec. 10 2022

科學家研發塵捲風偵測器用於未來的火星任務

起風的瞬間,吹起一股旋轉柱狀的塵埃穿越貧瘠的土地。這在沙漠中會有景色,不只發生在地球上,亦可見在嚴峻環境的火星。雖然塵捲風對地球而言並無壞處,但巨型的塵捲風對火星上的機器人和載人任務卻是嚴重的威脅,尤其是大部分的任務需要有保持潔淨的太陽能板來供電。 這就是為何在噴射推進實驗室(JPL)進行研究的學生路易斯.烏特丘(Louis Urtecho)和加州理工學院的團隊,正著手開發塵捲風偵測器和所需軟體,可自動偵測來自塵捲風所觸發的氣壓信號。 火星上的塵捲風對火星氣候的影響不小,它的直徑可大到1600公尺,對於在火星表面的活動實有堪慮。去年7月,NASA毅力號在火星的登陸點,一個古老乾涸的...

Dec. 07 2022

鯨落恆春:全球最完整晚更新世鬚鯨化石現身恆春!(內有最新影片與更新)

2024年1月重大更新! 經過楊子睿博士及德國慕尼黑巴伐利亞動物學蒐藏研究中心的哺乳動物學門主任 Anneke van Heteren(也就是報導中那位剛好到臺灣參訪而躬逢其盛、見證了這具鯨魚化石出土的尼德蘭籍學者)仔細爬梳文獻及比對過後,確認恆春頭溝出土的這隻鯨魚化石就是目前找到最大、也最完整的晚更新世鯨魚化石。在科博館姚秋如博士的細心比對與鑑定下,已對這隻鯨魚的身分有了初步的推論。但化石清修工作專業而繁瑣,想一睹這隻鯨魚的真面貌,還是需要再耐心等候一下。

Dec. 04 2022

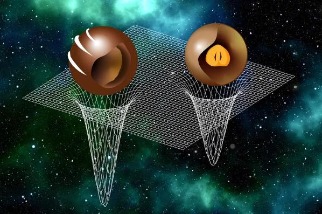

中子星內部結構的驚人發現

為了了解中子星尚無法解釋的特性,物理學家模擬了超過100萬個狀態方程,而透過如此大量的模型計算後,法蘭克福大學物理學家對中子星的內部結構得出了一個結論,即根據質量的不同,其核心可以是非常堅硬或非常柔軟。 中子星是極其緻密的天體,是大質量恆星死亡後的產物。其質量和太陽相當,甚至更大,但卻不可思議地被壓縮成一個直徑與大城市相當的球體。自六十多年前發現它們以來,科學家便一直試圖破解它們的結構,但至今,我們仍對中子星的內部所知甚少。由於它們的極端特性,使它們無法在地球上的實驗室中重現,因此僅能透過模型計算,模擬中子星內部的極端條件,而這也是最大的挑戰,在狀態方程的幫助下,描述密度和溫度等各種特性...

Nov. 30 2022

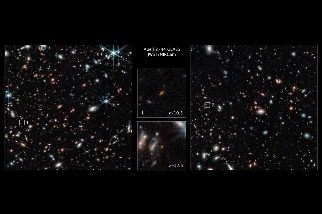

韋伯太空望遠鏡又刷新最遠星系的紀錄

美國航太總署(NASA)在上週四的記者會上又發布了兩個異常明亮的極遙遠星系,這兩個特殊天體是在過去所發現巨型星系團Abell 2744的外圍區域,雖然這些星系都僅有銀河系的百分之幾大小。 這兩道遙遠的星光分別來自於大爆炸後4.5億年及3.5億年,其中第二個的紅移值約為12.5,又叫做GLASS-z12,代表著迄今為止所見最遠的星光;當天體離我們越遠,它們的光抵達地球所需的時間就越長,因此凝視遙遠的宇宙深處就像看到遙遠的過去,而且受到宇宙膨脹拉伸的影響,原先光線的波長也被拉伸成紅外光,而詹姆斯.韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)的紅外光解析率比過往的任何...

Nov. 25 2022

火星的遠古海洋可能是隕石送水來

來自哥本哈根大學恆星與行星形成研究中心的成果,研究人員發現了說明火星上遠古海洋來源的證據,大部分的水大多來自外太陽系富含碳之球粒隕石。本研究論文發表於《科學進展》(Science Advances)期刊。 先前的研究認為火星有段時間,大部分或全部的表面曾有汪洋一片的海洋,水氣從地表下滲出後,經冷卻液化成液態水。這回的新發現,研究人員認為水的來源更有可能是──從外太陽系飛來的隕石。 這次的發表基於研究人員調查的火星隕石。小行星撞擊火星後,從火星表面噴出的碎片,以隕石的形式墜落地球。研究團隊分析了其中的31顆隕石,利用鉻的同位素做判別。由於鉻-54(Chromium-54)無法在火星自...

Nov. 24 2022

全球儲碳量最大泥炭地 曾因缺水釋放二氧化碳 科學家警告勿輕易開發

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 非洲中部的剛果泥炭地,是世界上最大的熱帶泥炭地群,占地1670萬公頃。科學家發現,這塊泥炭地的儲碳量是世界第一。不過,最新研究顯示,數千年這裡曾因乾旱,而釋放出大量二氧化碳。幸而天氣再度變為潮濕,這才恢復儲碳的功能。 科學家擔心,除了氣候變遷可能讓這裡變乾,人為開發也會蓄意將水分排乾,如此一來,泥炭地可能會轉而排出二氧化碳。相關研究於本月2日發表在《自然》(Nature)期刊。

Nov. 23 2022

越南人象衝突頻繁 東華博士生蹲點一年找出「以社區為本」的保育策略

環境資訊中心特約記者 孫文臨花蓮報導 人象衝突頻頻登上媒體版面,為瞭解在地農民的真實想法,來自越南的東華大學自然資源與環境學系博士生阮文越(Van Viet Nguyen)在越南同奈生物圈保護區(Dong Nai Biosphere Reserve)蹲點一年,發現傳統的威嚇、驅趕等方法不能解決問題,且多數居民都希望能與當地的野生亞洲象共存。 阮文越的研究登上國際期刊《全球生態與保育》(Global Ecology and Conservation),更引起國際媒體關注。指導教授李俊鴻說,這可能是越南第一次以社區居民為本的方式,針對人象衝突管理措施提出的建議。