Oct. 17 2019

Sponsored

北臺灣最大濕地 香山濕地

濱海濕地是重要的生態系,是魚、蝦、蟹、貝類產卵育幼的地方,也是多種鳥類的覓食場,同時還有減緩海水直接沖刷、穩固堤岸的功能。面積1,768 公頃的香山濕地躲過開發命運,如今不但是國家級重要濕地,也是新竹市濱海動物保護區,孕育著超過50種蟹類、40 多種魚類,更是特有種臺灣旱招潮蟹最大的棲地。因新竹沿海居民長久以來靠海吃海,管理單位也將這片濕地規劃出核心區、緩衝區和永續利用區,在遊客近距離觀察各種濕地生物的同時,漁民養蚵、挖蛤與捕魚等活動也日復一日恆常進行。利用閒置海巡署安檢所再利用所規劃的濕地生態館,位於17 公里海岸線自行車道的美山段旁,集結了長期關注此處的新竹鳥會、各方學者和市政府的努力,是...

Oct. 16 2019

保麗龍在日光下分解較快……幾十年到幾世紀就夠了

伍茲霍爾海洋學研究中心(Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI)發表於《環境科學與科技學報》(Environmental Science and Technology Letters)的最新研究顯示,聚苯乙烯(即俗稱的保麗龍)暴露在陽光下可能在幾十年或幾世紀內降解,而非過去所以為的需要數千年。

Oct. 14 2019

特別企劃

林下生機

林下生機 臺灣有61%的森林覆蓋率,其中80%為公有地。1991年,因為一連串呼籲保護森林的運動,政府宣布禁伐全臺一級天然林,臺灣的森林管理自此邁入另一個階段,積極推動全民造林,鼓勵民眾參與。 但樹木生長需時甚長,造林地的輪伐期往往以數十年為單位。全臺雖號稱有十萬林農,但私有地少,又不像日本有穩定的林業經營模式,可持續穩定獲利,根據2015年農林漁牧的普查結果,臺灣林農平均年收入只有11.5萬,也使得部分林地出現濫植果樹、茶樹,違規或超限利用等現象。 為重振林業、兼顧森林永續,並改善林農收入、振興山村,農委會林務局在2016年設立了「林下經濟小組」,結合林試所、水保局、農糧署...

Oct. 08 2019

航向公海 海洋吸塵器首次成功收集垃圾

英國衛報報導,多年前荷蘭少年博楊.斯雷特(Boyan Slat)所發想設計的「海洋吸塵器」近日終於成功開始蒐集垃圾了。這個600公尺長的巨大漂浮裝置,主要目的是清理面積等同三個法國的太平洋大垃圾帶。 斯雷特在推特上發表一張海洋吸塵器蒐集垃圾的照片並表示:「我們的海洋清理系統總算開始蒐集塑膠垃圾了,有1噸重的幽靈漁網和塑膠微粒!還有,是誰的輪胎掉在這裡?」

Oct. 08 2019

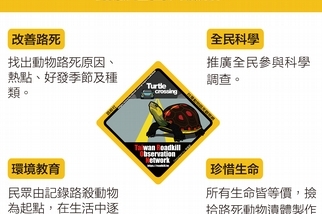

撿屍護生態!路殺社八年成就解鎖

近兩年,因為多起石虎路殺新聞,「路殺」這個名詞躍入公眾視野。但早在 2011 年 8 月,臉書社團路殺社的社員們已在臺灣每個縣市,每天默默拍攝、收集不同路段的路殺動物遺體,上傳網站建立路殺資料庫,希望能改善路殺現象,避免更多輪下亡魂。

Oct. 08 2019

特別企劃

從友善環境開始,找回永續力量

經歷了瘋狂追求經濟成長與消費的20世紀以後,世界各國紛紛慢下腳步,回頭檢視人類與地球的關係。人類逐漸意識到地球與人類是一體的,無止盡地消耗地球資源,只會造成環境的破壞。而沒有了支撐地球的生物多樣性,人類終究無法獨自存在於地球上。近年來,人類行為造成地球暖化並引起種種現象,更是一視同仁地影響到所有生物。難以撲滅的亞馬遜雨林火災,就是為了因應人類的胃口、濫墾雨林而造成的後果。 聯合國提出了里山倡議,強調人與自然環境和諧共存的概念,而在海島臺灣,我們面對的挑戰就是要維護這片土地的穩定與永續。里山最重要的觀念就是人類不能獨佔自然資源,必須為共同生活在這片土地上的生物留下活動空間,才可能維持生態金...

Oct. 08 2019

特別企劃

循環農業零廢棄,科技轉化新價值

將近80歲、熟人慣稱「卓媽媽」的卓陳明,走起路來依然健步如飛,更生猛地開著吉普車載我們穿梭在頭城農場的山間小道上,一邊導覽介紹自己創辦的農場、一邊說道:「我這一輩子很大的轉變,就是買下這片山頭,這是40歲那年我送自己的生日禮物。」她說自己很喜歡「古早時代」的農村生活,小時候常常在農閒時到三個姑姑家輪流串門子,姑姑們會送許多農作物或水果等,讓她綁在竹竿上扛回家,很有人情味。 「我那個年代物資很缺乏,養成我喜歡簡單、樸實、惜物的觀念,可以用的東西,我都捨不得丟,所以現在農場內的很多資源都是循環再利用,絕對不會給它浪費!」她指了指園區內許多枯枝倒木說道:「這些除了可以拿來當作柴燒窯的燃料,也配...