Jul. 24 2023

史前「殺手蝦」真的有那麼厲害嗎?

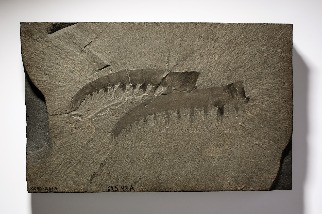

據信在五億多年前,地球上第一種「超級掠食者」曾以其駭人的魔爪成為其他動物的噩夢,但新的研究提出了疑問。 加拿大奇蝦(Anomalocaris canadensis)眼柄上生著複眼,長著奇怪的圓型口部,頭部前方有可抓握的附肢,看起來就是寒武紀小型海洋生物的夢魘。科學家先前認為這種無脊椎動物是地球上最早的超級掠食者之一,但一篇新研究發現,這種「奇怪的蝦」其實沒有那麼兇殘,牠只會從原始海洋的水體中獵食軟體獵物。 關鍵性證據出自這種動物身體前方滿是尖刺的分段附肢。古生物學家以不列顛哥倫比亞5億800萬年前的岩石,即伯吉斯頁岩層(Burgess Shale)出土且保存良好的奇蝦標本為基礎,做...

Jul. 20 2023

長尾真稜蜥的逆襲——臺灣最大的石龍子與外來入侵種的30年糾葛

文:林展蔚(國立自然科學博物館 生物學組研究助理)、黃文山(國立自然科學博物館 副館長) 編按:曾列臺灣十大外來入侵種的多線真稜蜥, 30年間向北擴張且遍及離島。由於體型優勢、適應力強與食性廣,使得體型、棲位與分布相近的原生種長尾真稜蜥成了潛在受害者。今年初,科博館的兩爬團隊根據長達20年的調查與研究,證實了長尾真稜蜥正在被多線真稜蜥取代,前景相當不樂觀。 不過,研究團隊也發現,雌性長尾真稜蜥發展出護卵行為,反制入侵種食蛋,以及有北移躲避入侵種的現象,為這場競爭帶來一絲曙光。 多線真稜蜥(學名:Eutropis multifasciata)成體吻肛長約10公分左右,較大的個體...

Jul. 19 2023

全球首家章魚養殖場計畫細節曝光 預計年產100萬隻

章魚聰明、好奇、喜歡探險,對許多人來說,牠不只是海洋生物。電影工作者克雷格.福斯特(Craig Foster)跟拍章魚時發展出跨物種情誼,進而改變他待人處事的想法。這段故事後來成為奧斯卡得獎作品《我的章魚老師》。不過,章魚也是亞洲、地中海和美墨等地餐桌上的佳餚。2021年底全球第一個章魚人工養殖場計畫曝光後,環境和道德爭議不斷。截至14日,全球反章魚養殖的連署人數已超過96萬人,近百萬人希望阻止這個計畫。

Jul. 18 2023

陸地海洋破高溫紀錄 世界氣象組織:7月初是史上最熱一周

環境資訊中心綜合外電;謝明珊 編譯 夏天才剛開始,全球高溫頻頻破紀錄。世界氣象組織(WMO)10日一連報告數個紀錄,根據初步數據,7月第一周是有紀錄以來最熱的一周;6月是有紀錄以來最熱的6月。海洋也躲不過熱浪,5月和6月的全球海面溫度均創下歷史同期新高,南極海冰面積在6月達到有衛星觀測紀錄以來同期新低。

Jul. 12 2023

歐盟推動2030年食物浪費減30% 四口之家可年省超過萬元臺幣

環境資訊中心綜合外電;曹可芝 編譯 歐盟每年大約有10%的食物被浪費。歐盟執委會7月5日提出新目標,要求2030年人均食物浪費要較2020年(基準年)減少30%;食品加工和製造過程的食物浪費則須減少10%。但這項目標低於聯合國永續發展目標(SDGs)要求的50%,引發一些批評。

Jul. 10 2023

如何移除逾7500隻海蟾蜍? 淺談外來種防治與在地協作

文:林湧倫(特有生物保育研究中心棲地生態組) 2016年生態學家麥克斯威爾(Sean L. Maxwell)發現,在國際自然保護聯盟(IUCN)紅皮書評估的8688種近危或受威脅物種,因外來入侵種危及的物種就高達2084種。外來種已成為現今生物多樣性流失的主因之一,其造成的負面影響大致可分為生態、經濟損失,及社會、健康與衛生等三類別。本文以南投海蟾蜍移除行動為例,解析外來種防治階段與步驟,剖析移除亮點,以期作為我國防治工作參考。

Jul. 09 2023

臺東發現新種黑松露 臺灣地松露中分布海拔最低

環境資訊中心記者 廖禹婷報導 林試所研究團隊在臺東太麻里地區,發現一種臺灣特有的新種黑松露,暫以發現地命名為「臺東黑松露」,為臺灣目前發現的地松露種類中,海拔分布最低的物種。臺東黑松露帶有輕微香味,子實體直徑可達4cm,分布海拔位於300至600公尺。