標籤

#保育

共 99 筆相關資料

環境與保育|

Jan. 18 2021

AI加入野生動物保衛戰:可辨識25種剛果雨林物種 助打擊走私

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 英國《獨立報》(The Independent)報導,非洲中西部加蓬共和國境內,在洛佩國家公園的野生動物保衛戰中,人工智慧已成為打擊犯罪的最新武器。透過機器學習,現在的演算法能為剛果盆地的研究人員辨識出25種以上的物種,不再錯過保護良機。

環境與保育|

Nov. 05 2020

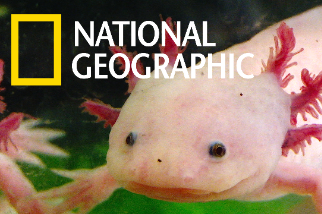

保育人士正努力確保這種「粉紅小精靈」不會在野外滅絕

墨西哥鈍口螈在成熟後仍保有幼體的特徵,也有強大的器官再生能力。為了確牠們不會在野外滅絕,保育人員正積極地將人工復育的個體野放到受管制的保護區內。

環境與保育|

Nov. 02 2020

為什麼打擊魚翅交易可能比你想像中容易?

傳統亞洲美食所用的魚翅,其實有許多是來自少數幾個國家的近岸水域。這項發現顛覆了一般見解──或許能讓這項保育挑戰更容易處理。

環境與保育|

Oct. 28 2020

躲得過走私、躲不過氣候變遷 尼泊爾境內印度犀面臨新威脅

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 尼泊爾的印度犀(Indian rhinoceros,學名:Rhinoceros unicornis)好不容易從狩獵、棲地縮減和野生動物走私的夾縫中倖存下來,現在又出現新的威脅──氣候迅速暖化,改變了牠們的生活環境。

環境與保育|

Oct. 27 2020

國家地理探索系列:我們為何如此懼怕鯊魚?

驚悚的配樂……刀鋒般的背鰭……血盆大口。若你覺得鯊魚很可怕,沒關係,說出來並不丟臉!身為海中最強大的掠食者之一,牠們有時確實會攻擊人類。 但鯊魚真的是電影中的噬血怪物嗎?還是牠們才是被大規模捕獵的對象?

環境與保育|

特別企劃

台灣貓頭鷹所面臨的各種危機

台灣有12種貓頭鷹,各自使用不同類型的棲地。體型最大的黃魚鴞,仰賴溪流環境為生;瀕臨滅絕的草鴞以低海拔草生地為休息和繁殖的重要棲地;身形最迷你的鵂鶹棲息於中高海拔森林環境;而長途跋涉來台灣度冬的短耳鴞,多用平原農耕地;低、中海拔森林環境中的領角鴞正進軍到城市公園、校園綠地。台灣的河口、高山,草地、原始林,都市至人煙罕見的區域都有貓頭鷹的蹤跡。人類與貓頭鷹間存有活動時差的瓶頸,受限於夜間視力,解答貓頭鷹謎團的過程就像場漫長的馬拉松,在尚未了解貓頭鷹之時,常常不經意就傷害到牠們。 被列為I級保育類的草鴞,主要分布於南部丘陵的草生地,是台灣唯一的地棲型貓頭鷹,以小型哺乳類為食,尤其喜好鼠類。大...

環境與保育|

特別企劃

暗夜謎禽—黃魚鴞的研究回顧與新發現

黃魚鴞,台灣島上體型最大的貓頭鷹,雙翼展開的寬度相當於一個成人的身高,然而如此碩大的身形卻能夠完美隱身在原始山林之間。黃魚鴞特殊的棲地需求、晝伏夜出的習性、低沉且辨識度低的鳴叫聲,讓牠們成為台灣貓頭鷹留鳥中最晚被博物學家發現的種類(由日籍動物學家黑田長禮於1916年紀錄),後續的野外目擊紀錄也寥寥可數,生態習性充滿神祕的色彩。 屏科大野保所的孫元勳教授長期投入黃魚鴞的研究和保育工作,自1990年代起陸續在台北烏來、花蓮砂卡礑以及...