標籤

#科技大觀園

共 28 筆相關資料

環境與保育|

Oct. 08 2021

風調雨順,臺灣的氣候正在如何變遷呢?

張淳皓|科技大觀園特約編輯 除了地球自己的變化,也該關注人類活動如何影響大自然! 許多人會將近年來逐漸增多的極端天氣歸咎於「氣候變遷」。「在自然的狀況下,氣候本來就會變遷,我們該注意的是,人類的活動如何影響自然氣候變化以及影響的程度。」目前任教於臺灣大學大氣科學系的羅敏輝副教授這樣告訴我們。2000 年代初期,人類世的概念(註1)被提出,一直到20年後的現在,人類的活動對於環境的影響有多劇烈早已不是新聞,極端天氣事件(降水、乾旱等)的大量出現也被認為與人類的活動脫離不了關係。像是亞馬遜雨林的模擬與觀測結果,就表明若雨林樹木被大量砍伐,降水量會顯著減少。

科學與新知|

Aug. 25 2021

對腸病毒專用決戰兵器!第一支國產腸病毒疫苗是如何誕生的?──國衛院感染症與疫苗研究所 劉家齊副研究員專訪

曾繁安|科技大觀園特約編輯 一場怪病的大流行,促成疾管局的成立 1998 年的臺灣,一場奇怪的流行病在孩子間蔓延。除了發燒,病患的手脚掌和臀部等處還起了紅疹或水泡,口中出現會疼痛的潰瘍。這個怪病傳染力極强,讓成千上萬名孩童染疫,更可能導致嚴重神經性疾病如腦膜炎、肢體麻痹的重症,最終奪走了 78 個小生命。後來,何曼德院士所主持的研究團隊進行鑑定調查,才確認了這起災禍的罪魁禍首──腸病毒 71 型病毒。

科學與新知|

Aug. 06 2021

氣候變遷、能源廢熱怎麼辦?──專訪國立陽明交通大學材料科學與工程學系吳欣潔教授

何沁蓉|科技大觀園特約編輯 在科技迅速發展的時代,加上溫室效應等因素,用電量逐年攀升,「電」成了人類社會中不可或缺的存在。然而,你知道嗎?各種能源產生的電力,有 60% 以廢熱形式逸散到大氣中,而真的拿來用的大約只有 40%。這些大量的廢熱也造成溫室效應加劇,其中工廠以及車輛引擎為能源廢熱的大宗。「氣候變遷」及「能源需求」兩大議題,逐漸形成彼此相扣的存在,究竟孰輕孰重,能否在這之中尋找一個平衡點,成為現今科學家們亟需解決的難題。

科學與新知|

Aug. 05 2021

托克馬克反應爐:地球上創造的人造太陽──成功大學電漿所向克強教授專訪

何沁蓉|科技大觀園特約編輯 隨著工業發展,人類對能源的需求日益升高,然而傳統能源多仰賴地殼深處的化石燃料,資源不僅有限還會對環境造成嚴重汙染,為了解決能源危機,數十年來科學家一直在尋找新的替代能源,這種能源必須乾淨、安全,同時還得足以應付人類對能源的需求,但這種終極能源真的存在嗎? 如果你覺得難以想像,不妨抬頭看看天空吧。 恆星內部一直都在持續進行核融合過程,以太陽核心為例,氫原子核在高溫高壓下不斷相互碰撞融合成更重的氦原子,過程中的質量虧損帶來巨大的能量釋放.這些能量也成為太陽能夠持續發光發熱的來源。

環境與保育|

Jul. 22 2021

鯨豚調查局:有科學證據,才能理性討論鯨豚保育——專訪臺灣大學獸醫學院楊瑋誠教授

陳永融|科技大觀園特約編輯 受訪時被問及人們鯨豚最大的誤解是什麼?「海豚過得很好,想要像海豚一樣在海裡自由自在。」臺大獸醫專業學院副教授,專業為鯨豚保育醫學的楊瑋誠談到遭遇到生存危機的鯨豚,直率坦言:「我不想跟海豚一樣,尤其是在臺灣。」 全世界共有八十多種鯨豚,有三十多種會出沒在臺灣周遭的海域,許多生存狀態都岌岌可危。舉例來說,近年來大眾最耳熟能詳、在政治攻防佔有一席「會轉彎」名言的臺灣白海豚(Sousa chinensis taiwanensis),就是生活在臺灣西海岸的特有亞種,近年來的觀察顯示,其族群數量約莫不超過 50 隻。 現今的鯨豚研究有哪些主要的努力目標?生活在...

科學與新知|

Jul. 20 2021

揭開基因內的時空祕密,跟著芭蕉和綠豆的DNA一起穿越吧!

寒波|科技大觀園特約編輯 植物X演化X基因體學 同一種植物長在不同地方,不一樣的氣溫、雨量、溼度、病蟲害等等條件,會導致適應不同環境的同一種植物,彼此間有著微妙的差異。有關植物變異的學問,人類自古以來就感到好奇,當今探索此一領域的全新策略,正是李承叡擅長的演化基因體學。

科學與新知|

Jul. 01 2021

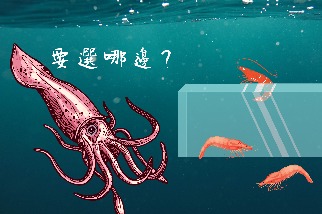

用烏賊與科普的魅力,讓教室爆滿──專訪清華大學生命科學系焦傳金教授

陳亭瑋|科技大觀園特約編輯 實驗進行中,一隻烏賊被放入透明的水族箱,其中一側被隔出了左右兩個小隔間,分別放有一隻與兩隻蝦。水族箱中烏賊看清了兩邊的活蝦後,可以自由選擇游進哪一個隔間,伸出腕足捕捉可口的食物。在烏賊游進其中一個隔間後,另一邊就會被關閉,因此每次都只能選一邊。 問題來啦,一隻蝦v.s.兩隻蝦,換做你是烏賊,會如何做決定呢?