國際太空站環繞地球的軌道不算太高,大約是在地表上方400公里。雖然從國際太空站往下看,可以看見地球的弧線,但這和從遙遠的太空中──比如說從月球上──看到地球是漂浮在一片漆黑之中的小圓盤,是很不一樣的。我喜歡想像阿波羅號太空人看到那個像一顆「藍色大彈珠」的地球時的感覺。

我想,從那個距離,應該會對地球鮮明的藍與白感到震撼。靠近一點,就可以開始看到陸地和其他顏色。最先引起你注意的應該是沙漠的棕色,大陸上大片森林的綠也會浮現出來。然後,來到很靠近地球的位置,就會看到一些很奇異的顏色,彷彿是老天爺特地留下來的,準備用在一些很特別的地方。不過最主要的還是藍色和白色──這兩種顏色顯示我們這個星球有非常大量的水。對於進行太空旅行的人類來說,沒有比水更重要的東西了。我們喝水、用水煮食,我們可以移除水中的氫原子,呼吸剩下來的氧。我們甚至可以結合氫和氧來製造電力。結合這兩種元素時再加上熱,就成了我們目前所知最有效率的火箭燃料,把我送上太空的奮進號太空梭,所用的火箭引擎就是以液態氫和液態氧為燃料。水是非常有用的東西,以完美的設計供養地球上所有的生命,也是地球以外的生命不可或缺的。每當我回望地球,幾乎每一個景象中的主角都是水,也讓我每天都可以看到美麗、值得拍攝的風景。我向來喜歡藝術,特別是印象派,以及莫內、竇加、雷索瓦這幾位大師。

我是在米卡女士的高中法文課第一次認識他們,從此就對他們運用色彩、光線與紋理的方式深深著迷。從外太空看地球、月亮、行星和恆星,就像在美術館觀賞無價的畫作。雖然我最先注意到的是白色,但藍色絕對是地球最顯著的顏色。假如你在白天被傳送到國際太空站,只有一分鐘可以往窗外看,我保證你一定會看到藍色,因為你要不就是飛在大陸和海洋交接處上空,要不就是在大海上空,而且最有可能的是太平洋。俄羅斯冬天綿延不絕的雪地十分壯觀,但太平洋無止盡的水域更叫人嘆為觀止。太平洋讓我最驚訝的地方之一,是茫茫大海中央竟然有那麼多美麗的半月形島嶼:環礁。這些島總是讓我好奇上面是否有人居住,有的話,是否知道有人正從外太空看著他們。

帕塔哥尼亞絕美的冰川和深 藍色的高山湖泊-這也是 我的旅遊口袋名單之一。在 太空飛行過之後,這張清單 變得很長!

白色,藍色。從月亮上看地球的話,這是最顯眼的顏色。有趣的是這其實都是水的顏色,只不過是以海洋、雲和雪的形式出現。但是地球上也有其他顏色。我本來以為綠色會很顯眼,但從遠處看,它往往消失在地球的眾多顏色之中。我看過最綠的是這三個地方:印度、中非和南美。這些地區往往被迷濛的雲層覆蓋,可能是溼氣、暴風雲,或是空氣污染。

不過要是運氣好,在天氣晴朗時飛越這些地方時,中非的叢林是深綠色的。地球上沒有任何地方看起來像這樣。2015年2月9日,我看到了壯觀的剛果和安哥拉,不禁好奇下面有多少種動植物,其中又有多少還沒有被人發現。南美是地球的另一個綠色地帶。從太平洋往東飛到大西洋,會快速飛越各式各樣你所能想到的地形:海拔極高的沙漠,滿是岩石峭壁的安地斯山脈,一望無際的平原和農田,最後還有亞馬遜叢林。這塊大陸絕大部分被叢林和農田覆蓋,上面經常是風雨交加。我們難得一次在萬里無雲的時候飛越這裡,那次南美洲看起來非常綠──難怪是地球上生物多樣性最高的地方之一。2015年春天,我為電影《美麗星球》拍攝一段很難拍的畫面時,充分感受到地球的綠有多麼難得一見。我的任務是拍攝莎曼珊平靜地在穹頂艙內漂浮,難是難在光線──白天時,背景會有大量來自海洋和雲的眩光,所以沒辦法好好拍攝莎曼珊。如果地球曝光良好,莎曼珊就會是暗的,如果要捕捉莎曼珊的影像,背景就會爆亮而無法辨識。

我當時想,或許可以利用深綠色的叢林當背景來拍攝這個場景。所以我架設好了所有裝備,包括錄影機、燈光,也跟莎曼珊協調好請她注意拍攝時機。她在穹頂艙拍攝地球時,我會開始錄影,把鏡頭慢慢往下靠近她。當時我們正飛越南美洲上空,如果運氣好,我們就會找到一片沒有雲的暗綠色叢林。要同時讓莎曼珊和背景中的地球適當曝光,這是唯一的希望。結果運氣很好,當時是當地的下午,表示光線不會那麼刺眼。莎曼珊就定位之後,我們開始等,終於遠方出現了一小片綠,周圍是刺眼的白雲。她開始倒數,聽到她的提示,我就開始拍,捕捉到那幾秒鐘的空檔。這是《美麗星球》中我最得意的場景。

澳洲上空的日出。從繞地軌 道上看,分隔日夜的「晨昏 線」十分明顯。

這些繽紛色彩的無限多種組合,生動而美麗地說明了地球是多麼適合生物生存。各種藍色和白色是地球充滿水的明證。液態水;結凍的冰;飽含雨水的雲。我們森林的綠色也是這些水的貢獻,證明了氧氣與二氧化碳對森林扮演了多麼關鍵的角色。地球確實是個設計完美的生命支持系統,利用太陽的能量,有以水為基礎的生態系,更有植物與動物之間微妙的平衡,來維持環境中的氧氣與二氧化碳,讓我們在其中生存繁衍。不過,太空就完全相反。太空人需要的食物、水和空氣都需要外界的供給,我們製造的二氧化碳及廢棄物也要自行移除。為此,我們的科學家和工程師設計了一套精細的回收系統。在地球上,所有的綠色樹木天生就會從空氣中回收二氧化碳,不過在太空站上,如同在潛水艇裡,這項重要的工作落到機器身上。在俄羅斯艙段,是由一臺「沃茲杜克」機(Vozdukh,俄語「空氣」的意思)負責,美國艙段主要是用二氧化碳去除系統(CDRA),並以名為「胺交換床」(Amine Swingbed)的科學酬載作為備用儀器。我們也有太空梭計畫剩下的氫氧化鋰過濾罐,捏一下,就可以用手動方式清除二氧化碳。不過我們還是最傾向使用CDRA,因為它已經整合到我們的回收系統中,可以捕捉二氧化碳,透過沙巴提耶反應(Sabatier reaction)與氫原子結合,製造水和甲烷。甲烷會被丟出站外,水則可以拿來飲用,或是以電解方式把水分子分解成氧和氫,製造氧氣。這個回收循環系統是很聰明的設計,組員吸入氧氣呼出二氧化碳,把電解得到的氫原子放回沙巴提耶反應器裡面,就能不斷反覆循環。這不是一個效率100%的閉路系統,但考慮到把補給品送上軌道的費用和水的密度都很高,在國際太空站上使用它絕對是值得的。

我們盡量重複使用所有資源。太空人平均一天需要3公斤的水,因此回收是此我們趁現在離地球不遠,正在發展回收資源的方法,希望將來的太空人能前往更遙遠的太空。誰知道呢?或許解決了太空中棘手的回收問題,也就能解決地球上的難題。畢竟需求是發明之母。世界上許多無法取得乾淨飲用水的偏遠地區,已經在使用NASA的水回收技術了。一定要的。將來離開繞地軌道的太空船無法每一兩個月接到補給船的物資,因

我在地球的每一片海洋上, 都看過像這樣的水藍色和土 耳其藍斑紋。

CDRA雖然已經很先進了,但還是有幾個問題,就是容易壞,需要經常維修,而且無法把太空站的二氧化碳濃度壓到很低。每個太空人對暴露在二氧化碳中的反應不一。起飛之前NASA對我實施一套精密的程序,目的是精準確認我會有什麼症狀──他們要我把頭放進一個袋子裡呼吸,直到我再也無法忍受為止!他們告訴我要一直呼吸到感覺症狀出現了,再把袋子拿掉。不過,正如同所有戰鬥機飛行員和太空人會做的事一樣,這在STS-130組員之間成了一場競賽。我不會說最後是誰贏了,只能說我是最後一個頭上還有袋子的人──這大概和我的個性比較有關,而不是我對二氧化碳的容忍度。我的症狀十分典型:頭暈、出汗、嘴唇和指尖發麻、呼吸加快。我在太空飛行時千真萬確地感受到這些症狀。那次和國際太空站對接、待了十天之後,我們六個組員向太空站的人道別,回到奮進號,關上艙口。整組人員擠在狹小的太空梭裡,不出幾分鐘,每個人都開始感受到二氧化碳。我們聯絡休士頓,他們要我們多用一個氫氧化鋰罐來過濾空氣。那些本來開始變得明顯的二氧化碳症狀很快就不見了。地球上有樹真是老天保佑。我們在太空中用的是機器,但效果還是不一樣。

和太空梭相比,太空站上的二氧化碳問題比較難察覺。我們的呼吸系統需要各種氣體之間有恰當的比例才能順利運作,主要是氮、氧和二氧化碳。這些氣體各施加特定的壓力,以毫米汞柱表示(這也是衡量血壓的單位)。地球大氣中來自二氧化碳的壓力大約是0.3毫米汞柱,在國際太空站上,這個數字最高可以到3毫米汞柱,是地球上的十倍。這不會馬上造成像「袋子呼吸」實驗那樣的反應,但時間一久,大多數太空人都會有明顯的反應,而且每個人的感受很不一樣。

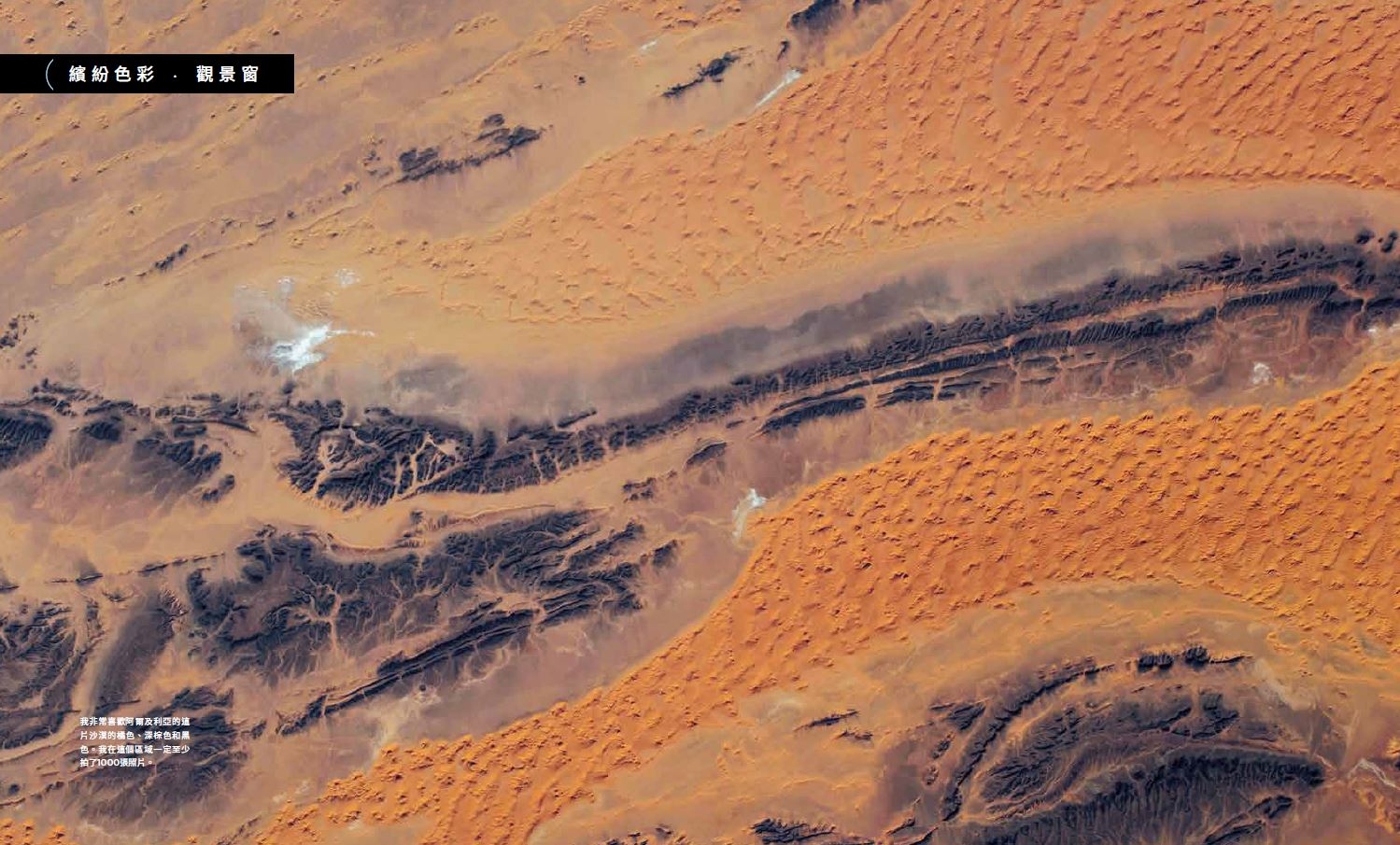

我非常喜歡阿爾及利亞的這 片沙漠的橘色、深棕色和黑 色。我在這個區域一定至少 拍了1000張照片。

首先是頭痛。很多組員會有二氧化碳引起的頭痛,這只是一般的頭痛,不是偏頭痛或是尖銳的劇痛,而是持續性的悶痛。組員可能會變得易怒,或是腦部功能變差,我們為這個現象取了可愛的名字:「太空腦」。在含有大量二氧化碳的空氣中呼吸會無法順利思考(感覺也不好)。42號遠征結束後,亞歷山大、伊蓮娜和布屈回到地球,我們剩下的三人留在太空站上。製造二氧化碳的人數少了一半,空氣開始變好。幾個星期後,接替他們的組員到達時,我注意到二氧化碳濃度又上升了。1月的氨氣事件之後,我們保留當時已經用了一些的氧氣罩,等待地面控制中心指示我們該怎麼處理。後來消息傳上來,說我們可以把剩下的氧氣釋放到艙內大氣中時,那一天真是過得太開心了。我們聚在一起,輪流用面罩吸純氧,吸完就傳給下一個。什麼氣味都比不上新鮮空氣!太空漫步時,我也注意到太空衣中的純氧環境會造成很大的差別,讓我的頭腦變清楚。以前我從來沒有想過純氧吸起來感覺會這麼好。

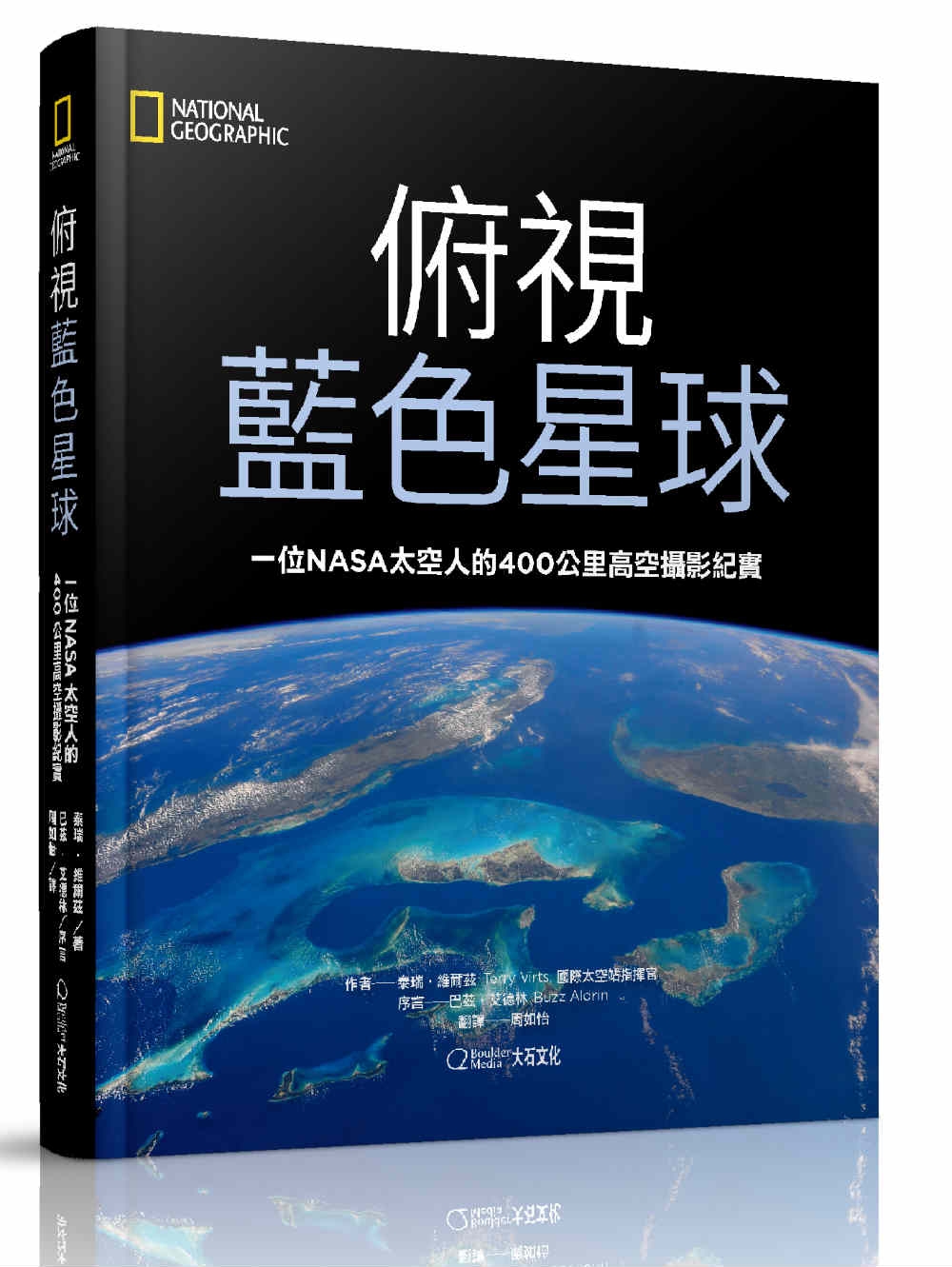

《俯視藍色星球:》透過史上最極限的空中攝影,坐在太空前緣第一排,從400公里高空俯瞰地球!