標籤

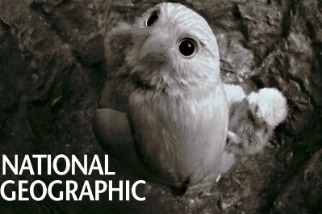

#貓頭鷹

共 10 筆相關資料

環境與保育|

特別企劃

台灣貓頭鷹所面臨的各種危機

台灣有12種貓頭鷹,各自使用不同類型的棲地。體型最大的黃魚鴞,仰賴溪流環境為生;瀕臨滅絕的草鴞以低海拔草生地為休息和繁殖的重要棲地;身形最迷你的鵂鶹棲息於中高海拔森林環境;而長途跋涉來台灣度冬的短耳鴞,多用平原農耕地;低、中海拔森林環境中的領角鴞正進軍到城市公園、校園綠地。台灣的河口、高山,草地、原始林,都市至人煙罕見的區域都有貓頭鷹的蹤跡。人類與貓頭鷹間存有活動時差的瓶頸,受限於夜間視力,解答貓頭鷹謎團的過程就像場漫長的馬拉松,在尚未了解貓頭鷹之時,常常不經意就傷害到牠們。 被列為I級保育類的草鴞,主要分布於南部丘陵的草生地,是台灣唯一的地棲型貓頭鷹,以小型哺乳類為食,尤其喜好鼠類。大...

AD