標籤

#碳排

共 8 筆相關資料

環境與保育|

Dec. 17 2023

臺灣學者分析阿聯糧食宣言:專注發展有機、「農場外」的碳排也應計算

環境資訊中心記者 李蘇竣報導 聯合國氣候大會(COP28)已在杜拜落幕,除了淘汰化石燃料的討論陷入爭議,另一關乎人類生存的重點落在農業。大會期間,有超過150個國家簽署《阿聯永續農業、韌性糧食系統和氣候行動宣言》(簡稱阿聯糧食宣言),涵蓋巴西、中國、歐盟和美國等全球糧食系統七成以上的生產國家。 糧食生產系統造成的溫室氣體約佔全球三分之一,然而臺灣的農業碳排僅占全國2%,是否代表我國已領先全球?臺灣大學農藝系名譽教授郭華仁分析,這是因為臺灣的計算方式跟國際不同,未將「農場外」的行為如飼料運輸、食物浪費的碳排納入計算所致。他呼籲調整計算方式,才能增加減碳驅動力。

環境與保育|

May. 07 2023

歐盟達成協議 2050年永續航空燃料達70%

環境資訊中心綜合外電;陳文姿 編譯;許祖菱 審校 歐洲議會和歐盟理事會4月25日達成協議,逐步提高歐盟機場提供永續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel,SAF)的比例,從2025年的2%增加至2050年的70%,以達成歐盟的減碳目標。此外,歐盟也將明定航空碳排的計算方式,讓乘客能清楚旅程的碳排以及各家航空公司的表現。 鑒於之前玉米、大豆改作生質能而產生糧食爭議,歐盟將食物跟飼料排除在永續航空燃料範圍外。協議還要經歐洲議會和歐盟理事會全體表決才會正式通過。歐洲議會議員希望將綠氫也納入永續航空燃料。 歐盟的「永續航空燃料」 根據協議,2025年歐盟機...

環境與保育|

Apr. 11 2022

新一代長者碳足跡最高? 研究:戰後嬰兒潮世代 占近1/3碳排總量

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 一項刊登於《自然氣候變遷》(Nature Climate Change)期刊的新研究顯示,富裕國家戰後嬰兒潮世代的老人,人均碳足跡比其他年齡層更高。該研究也指出,2015年60歲以上人口碳排放占總排放量近1/3。

環境與保育|

Feb. 22 2022

碳排也貧富不均 英國研究:減少富人碳足跡是淨零最快解法

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 根據英國雪菲爾哈倫大學的研究,富人的碳足跡遠遠高於窮人,且其碳排量在全球的占比仍在持續增加。

環境與保育|

Sep. 17 2021

報告揭20家肉類和乳製品公司 總碳排高過德、英、法

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 根據環保團體的一份最新報告,20家畜牧公司的溫室氣體排放量比德國、英國或法國任一國都要高,同時還能獲得數十億美元的資金支持營運。

環境與保育|

Jul. 19 2021

碳排也要冤有頭債有主 專家籲各國速立「碳債」機制

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 隨著大氣中二氧化碳濃度不斷上升,我們的後代子孫背負巨額碳債務的風險愈來愈高。國際應用系統分析研究所(IIASA)研究人員和國際合作夥伴呼籲,立即建立碳移除義務(Carbon Removal Obligation),確定碳債(carbon debt)的責任,接下來要修訂的歐盟排放交易計畫就是個導入的機會。

環境與保育|

May. 27 2021

研究首證實 碳排使平流層變薄 可能影響衛星和GPS運作

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 《衛報》(The Guardian)報導,這份發表在《環境研究通訊》(Environmental Research Letters)的研究發現,人類排放的大量溫室氣體正在使地球平流層變薄。自1980年代以來,大氣層的厚度已經減少了400公尺,如果碳排沒有顯著減少,到2080年,可能將再減少約1公里。大氣層變薄可能影響衛星、GPS導航系統和無線電通訊的運作。

環境與保育|

Apr. 15 2021

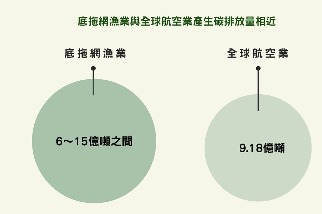

研究:底拖網漁業碳排與航空業一樣高 每年拖出10億噸碳

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 根據一份刊登在《自然》期刊(Nature)的突破性研究,底拖網漁業釋放的二氧化碳與整個航空業一樣高。 該研究估計,底拖網漁業每年的二氧化碳排放量在6~15億噸之間,或平均每年10億噸,2019年航空業二氧化碳排放量為9.18億噸。