標籤

#珊瑚

共 15 筆相關資料

環境與保育|

Dec. 09 2024

中山大學最新研究 塑膠微粒讓珊瑚「骨鬆」、更易溶解

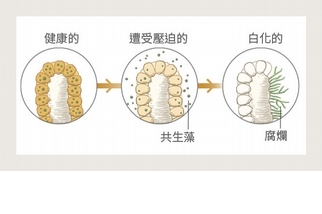

塑膠微粒透過海洋洋流擴散至全球,不只威脅到海洋生態系統和人類健康,更有可能讓珊瑚長不大、容易「骨質疏鬆」。國立中山大學團隊與中央研究院院士合作的研究發現,塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構,威脅珊瑚生態系統。該研究深入剖析塑膠微粒對珊瑚結構的損害,已正式發布在國際期刊《環境化學快報》(Environmental Chemistry Letters)。

科學與新知|

Nov. 25 2024

科學家發現了全世界最大的珊瑚──大到連太空中都看得到

獨家照片揭露了所羅門群島附近一株占地遼闊、芳華300歲的珊瑚,是最近才由國家地理學會的「原始海洋計畫」遠征團隊發現的。

科學與新知|

Jun. 07 2022

海裡有藥局 研究:海豚排隊摩擦珊瑚 為自己治療皮膚傷口

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 《衛報》(The Guardian)報導,一項新研究發現,瓶鼻海豚似乎會利用珊瑚治療自己的皮膚疾病,這可能意味著珊瑚具有人類過去不曾發現的藥用潛力。

活動|

新聞稿

世界海洋日攜手參與線上路跑!守護海洋生態也謹守防疫安全

2022年「國家地理雜誌世界海洋日路跑」將邁入第8屆。國家地理雜誌延續前兩屆的線上路跑模式,在謹守防疫安全的前提下,號召跑友出外跑步運動享受陽光,增加防疫免疫力,並持續關注海洋保育議題。

環境與保育|

Jan. 20 2022

2021年珊瑚監測結果 海保署:小琉球等七處海域「失能」

整理:劉庭莉(環境資訊中心記者) 海保署1月13日公布「臺灣珊瑚監測調查成果」,共調查臺灣周邊及離島31個地點、62處珊瑚覆蓋率及藻類與珊瑚比例調查,結果顯示,有33處狀態健康或穩定,但是北部卯澳淺礁、南部萬里桐深礁及小琉球部分地點屬於「失能」。 海保署推測,原因可能為觀光遊憩的踩踏或破壞,加上近年氣候變遷衝擊加劇,例如2020年海洋熱浪導致全臺海域珊瑚大白化事件,至今尚未能恢復。

環境與保育|

Oct. 01 2021

研究:全球珊瑚礁面積比1950年代少一半

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 英國《衛報》(The Guardian)報導,科學家分析全球數千項珊瑚礁調查發現,自1950年代以來,全世界珊瑚礁的覆蓋面積已減半,原因是全球暖化、過度捕撈、汙染和棲息地破壞。 珊瑚礁物種多樣性 50年間下降60%以上 從澳洲1430英里(約2300公里)的大堡礁到印度洋馬尼亞沙洲(Saya de Malha Bank),珊瑚礁及其維繫的魚類多樣性正在急劇下降。21世紀,這個趨勢很可能隨著地球暖化持續下去。 學者檢視在87個國家進行的1萬4705次珊瑚礁調查結果發現,自1990年代中期以來,維持漁獲的額外工作急...