標籤

#古生物學

共 6 筆相關資料

歷史與文化|

Sep. 01 2024

綠色撒哈拉

撰文:李永適 繪圖:克里斯托夫.格羅貝爾斯基 CHRISTOF GROBELSKI 在本期雜誌,我們報導了國家地理探險家保羅‧塞雷諾的重要考古發現。這位古生物學家2000年在尼日尋找恐龍化石時,竟然發現了數千年前的人類文化遺址,其中包括大批墓葬。這個發掘計畫仍在進行中,對這片遺址的研究,將會讓我們對「綠色撒哈拉」有更深入的理解。 綠色撒哈拉,正式學術名稱是「非洲溼潤期」,指今日撒哈拉沙漠地區曾經水草豐美、動物繁盛,如今日非洲中、南部草原一般的時期。 早在公元前440年,古希臘歷史學家希羅多德就曾經描述過綠色的撒哈拉。19世紀中北非沙漠陸續發現許多史前岩畫...

科學與新知|

Jun. 10 2024

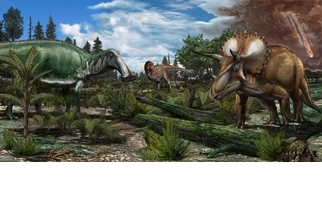

這兩位古生物學巨星的傳奇爭鬥,比連續劇還精彩!

斯尼爾.馬什(Othniel Marsh)與愛德華.科普(Edward Cope)各自於19世紀發現了大量珍貴的恐龍化石,然而他們也在「化石戰爭」(Bone War)中益發執著於擊垮對方。

科學與新知|

Dec. 07 2022

鯨落恆春:全球最完整晚更新世鬚鯨化石現身恆春!(內有最新影片與更新)

2024年1月重大更新! 經過楊子睿博士及德國慕尼黑巴伐利亞動物學蒐藏研究中心的哺乳動物學門主任 Anneke van Heteren(也就是報導中那位剛好到臺灣參訪而躬逢其盛、見證了這具鯨魚化石出土的尼德蘭籍學者)仔細爬梳文獻及比對過後,確認恆春頭溝出土的這隻鯨魚化石就是目前找到最大、也最完整的晚更新世鯨魚化石。在科博館姚秋如博士的細心比對與鑑定下,已對這隻鯨魚的身分有了初步的推論。但化石清修工作專業而繁瑣,想一睹這隻鯨魚的真面貌,還是需要再耐心等候一下。

科學與新知|

Jul. 08 2021

臺灣也有國家寶藏!從化石窺探海洋古生物保育──專訪臺灣大學生科系蔡政修教授

採訪撰文/李奕萱|科技大觀園特約編輯 大自然早已將故事埋在地底 在地球漫長的46億年裡,這片土地曾經生活過無數種生物,從原核生物、單細胞生物、多細胞生物到後來的生物多樣性,在人類還未出現的年代,地球上的生命演化正蓬勃發展,而大自然早已默默的將這些珍貴史料紀錄在這片土地上。 古生物死亡後的遺體或是生活痕跡許多會被當時的泥沙掩埋,在地底經過多年的擠壓、分解,生物較堅硬的部位,像是骨骼或外殼,會被保留下來跟周圍的沉積物一起變成石頭。古生物學家在野外透過分辨岩石的材質差異找出可能埋有化石的岩層,經過觀察分析,小心地將整個岩石挖出帶回實驗室進行兩到三年的清修,才是我們在博物館看到的化石...