標籤

#光害

共 7 筆相關資料

科學與新知|

Sep. 18 2024

「光汙染」正在傷害你我的健康

隨著夜晚愈來愈亮,如失眠和癌症等跟人工照明有關的健康問題清單,也跟著愈來愈長。 在人類歷史進程中,在黑暗中度過漫漫長夜,靠著月光與營火的微光、或是更後來在煤油燈下完成種種家務的時代,不過是轉瞬之前。如今,全世界約有80%的人口體驗到的是晚上的高度照明,從明亮的戶外燈泡,到家裡的檯燈和螢幕都有。科學家逐漸確認這種過度的光汙染可能會對健康造成嚴重影響,從睡眠不佳到乳癌、中風和其他疾病都有。 這個問題的完整規模,還有到底誰最容易受到影響,都還不明朗。科學家所確知的就是,夜晚的人工照明會打亂野生動物體內的各種運作,也會對人體的日夜節律系統造成類似影響。 「人類演化過程的大部分期間,經...

環境與保育|

Mar. 16 2024

LED路燈汰換成生態照明 產官學合力保育馬祖雌光螢

環境資訊中心記者 黃梅舒報導 馬祖除了廣為人知的藍眼淚,還有許多發光生物。馬祖特有種「北竿雌光螢」及「東莒黃緣雌光螢」距離人們首次發現不過十幾年,卻因為棲地破碎化、光害等問題,族群數量逐年下降,現存僅約200隻。3月6日,林業及自然保育署攜手企業、學校與地方政府共同簽署保育合作備忘錄,期盼透過生態友善照明技術,滿足地方照明需求的同時,也能守護戰地裡的夜珍珠。

環境與保育|

Oct. 01 2023

農業照明如何減光害 彰化田間實測火龍果加燈罩有效

環境資訊中心記者 劉庭莉報導 臺灣蔬果經常透過特定光線頻譜照明,以求快速成長,但過量且溢散的光線,對生態有負面影響。臺灣暗空協會與彰化二林果農合作實驗顯示,加裝燈罩能夠有效集中光源,原本要開兩個月照明的火龍果,可能只需照光40天。協會9月26日與立委陳椒華舉行記者會,要求農業部輔導農民加裝燈罩,並仿無毒蔬果新增「無光害認證」蔬果標籤,供消費者支持選購。

環境與保育|

Jul. 16 2021

真的「魚累累」 玻里尼西亞珊瑚礁研究發現 光害使小丑魚存活率降36%

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 英國《衛報》(The Guardian)報導,根據最新研究,晚上暴露於人工光源,使生活在海岸邊的魚類小丑魚死亡率提高,且生長速度變慢。

環境與保育|

Nov. 27 2019

研究證實「光害」是昆蟲末日使者 科學家:關燈就能立刻緩解

英國《衛報》(The Guardian)報導,根據一份全面性的研究回顧,光害是昆蟲的族群迅速減少的關鍵因素,卻沒有受到應有的重視。 研究人員說,夜晚的人工光源多方面影響昆蟲的生活,包括誘困飛蛾致死、使老鼠和蟾蜍更容易獵捕昆蟲,以及掩蓋螢火蟲的交配訊號。 昆蟲大約有百萬多種,大多數仍未科學界所知,並且大約有一半是夜間活動的物種。白天活動的昆蟲晚上休息時也會受到光線的干擾。德國和波多黎各都曾傳出昆蟲的族群崩潰的現象。今年2月發表的第一份全球性研究回顧指出,昆蟲族群大規模下降可能導致「自然生態系統災難性崩潰」。最新的研究回顧則指出:「世界各地的昆蟲正在迅速減少。少了牠們會對地球的生命造成...

科學與新知|

Apr. 10 2019

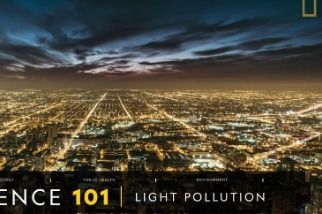

101科學教室:光害

150年前電燈泡的發明,是歷史上最具變革性的里程碑之一。人造光讓一度黑暗的街道變得明亮與安全,也延長了人們晚上清醒的時間。然而這一切是有代價的……