標籤

#二氧化碳

共 8 筆相關資料

環境與保育|

Apr. 01 2025

揭開剛果盆地之謎

這處雨林的面積在全世界數一數二,然而幾十年來氣候科學家一直無從接觸與研究。如今,中非有一批本土培育出來的新生代研究人員正努力改變這個狀況,他們在那裡的發現正在顛覆我們對如何保護地球的認知。 撰文:梅蘭妮.高比 MÉLANIE GOUBY 攝影:妮可.索貝奇 NICHOLE SOBECKI 剛果盆地濃密的雨林樹冠層裡,午後的陽光已開始減弱,在一座自叢林中拔地而起的高聳金屬塔上閃爍著。這座高55公尺、瘦瘦長長的鋼鐵塔就像一具龐大的衛星網路天線,只不過配備的是各種更厲害的科學偵測器。風勢大了起來,吹得鋼鐵塔搖搖晃晃,隨著陣陣強風哀鳴不已。但生物學家...

科學與新知|

Apr. 05 2024

看招!電子直接 Z 字跳,讓光觸媒將二氧化碳變成化工原料!

利用奈米材料創造被動減碳路徑 氣候變遷問題日益嚴重,2023 年 9 月成為全球有史以來最熱的月份,臺灣夏天飆破 38 ℃ 的頻率逐漸增加。為了避免地表升溫超過工業化前水準的 +1.5 ℃,世界各國訂出 2050 年淨零排放的目標,設法減少大氣中的溫室氣體。減碳解方除了低碳電力之外,直接減少二氧化碳也是一條路徑。中央研究院「研之有物」專訪院內原子與分子科學研究所陳貴賢特聘研究員,他的研究專長是奈米能源材料,我們將介紹一種複合光催化材料:硫化鋅(ZnS)/硫化銦鋅(ZnIn2S4,簡稱 ZIS),在太陽光照射下,此材料表面發生的氧化還原反應,會將二氧化碳還原成有...

環境與保育|

Mar. 19 2024

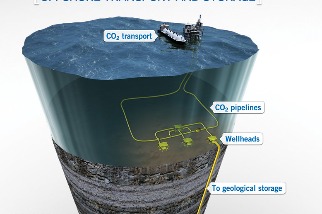

把二氧化碳存海底! 德國政策轉向 為CCS開大門

環境資訊中心綜合外電;謝明珊 編譯;陳文姿 審校 為達成2045年碳中和,德國經濟部長羅伯特.哈柏克(Robert Habeck)2月提出新的碳捕捉利用及封存(CCS)政策,允許將捕捉下來的二氧化碳封存在海底。十多年前,德國曾大力反對CCS,但哈柏克稱技術已「成熟且安全」,政界也轉向支持。 時間快不夠了?政黨轉向CCS 德國對碳捕捉利用及封存(CCS)技術的爭議已久。批評者稱這項技術昂貴,沒有具體成果,只是化石燃料業者與其他碳排大戶繼續排碳的藉口。激烈辯論後,2012年通過法案,讓各邦有權否決使用碳捕捉技術。 根據《美聯社》,哈柏克公布的「碳管理策略」(Carbon M...

科學與新知|

Nov. 24 2022

全球儲碳量最大泥炭地 曾因缺水釋放二氧化碳 科學家警告勿輕易開發

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 非洲中部的剛果泥炭地,是世界上最大的熱帶泥炭地群,占地1670萬公頃。科學家發現,這塊泥炭地的儲碳量是世界第一。不過,最新研究顯示,數千年這裡曾因乾旱,而釋放出大量二氧化碳。幸而天氣再度變為潮濕,這才恢復儲碳的功能。 科學家擔心,除了氣候變遷可能讓這裡變乾,人為開發也會蓄意將水分排乾,如此一來,泥炭地可能會轉而排出二氧化碳。相關研究於本月2日發表在《自然》(Nature)期刊。

環境與保育|

Sep. 24 2021

永久儲存二氧化碳 地表最大吸碳工廠在冰島啟用

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 世界第一個也是最大的碳捕捉和轉化工廠「Orca」8日在冰島啟用了。這座由瑞士新創公司Climeworks AG建造的工廠,旨在減少溫室氣體對地球的影響,是直接碳捕捉產業的一個里程碑。

環境與保育|

Jul. 19 2021

碳排也要冤有頭債有主 專家籲各國速立「碳債」機制

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 隨著大氣中二氧化碳濃度不斷上升,我們的後代子孫背負巨額碳債務的風險愈來愈高。國際應用系統分析研究所(IIASA)研究人員和國際合作夥伴呼籲,立即建立碳移除義務(Carbon Removal Obligation),確定碳債(carbon debt)的責任,接下來要修訂的歐盟排放交易計畫就是個導入的機會。

環境與保育|

Dec. 06 2019

潛力無窮的黑暗物質:生物炭一年可抵消10億噸碳

生物炭是一種通過特殊化學工藝製成的木炭,看起來不起眼,像烤肉剩下的餘炭。英國衛報(The Guardian)報導,生物炭可以將碳固定在地下數百年、促進植物生長、提供永續熱源,甚至可以減少乳牛的甲烷排放。