作家說,《伊里亞德》與《奧德賽》是一整個文化共同創作的,而非出自「荷馬」一人之手。

「把荷馬視為一個人物是錯的,」《Why Homer Matters》一書作者表示。

這尊胸像的年代大約在公元前750年左右,據說是希臘詩人荷馬(Homer)的肖像。他是《伊里亞德》與《奧德賽》的作者——這兩部史詩原是吟遊詩人口耳相傳已久的作品,後來才以文字寫下。攝影:HULTON ARCHIVE/GETTY

《伊里亞德》(The Iliad )與《奧德賽》(The Odyssey )是西方文明的兩部關鍵作品。但對於其作者、創作年代與創作方式,我們幾乎一無所知。歷史學者與得獎作家 Adam Nicolson 在《Why Homer Matters 》一書中提出,我們應該把荷馬視為一個「傳統」而非一個「人」,且這兩部作品的年代比一般認為的還要早上千年。

你的書一開始就是一場海上風暴。

大概十年前,我跟一個朋友一起出海。我們想來趟大冒險,因此決定沿著英倫群島的西海岸往北航行,沿途造訪各個偏遠島嶼。我帶了一本 Robert Fagles 翻譯的《奧德賽》,那時我已經有大概 25 年沒認真讀過荷馬了。

我們遇上一堆慘事。我們的裝備壞了,而且從康瓦耳過來的那趟航程很遠。後來,當我們繫泊在愛爾蘭西南部的一座碼頭邊時,我躺在臥舖上,打開了這本書,結果發現自己讀的似乎是事實——彷彿有人以奧迪西斯的身分告訴我人活在世上是怎麼回事。

奧迪西斯就是我們人生的隱喻:跟大風大浪對抗、邂逅讓人難以抗拒的仙女、發現自己陷入無法抉擇的困境。我忽然覺得,這本書正以我從前怎麼也想不到的方式對我說話。

這幅公元3世紀的馬賽克描繪尤里西斯(Ulysses,又名奧迪西斯)被綁在船的桅杆上傾聽女海妖的歌聲然後存活下來的畫面。攝影:KPZFOTO, ALAMY

共有七個地點被指為荷馬的出生地。也有人說他是瞎子。 19 世紀的諷刺家 Samuel Butler 還寫過一整本書,企圖證明他其實是個「她」。我們究竟知不知道任何關於荷馬的事實?

我認為把荷馬想成一個「人」是錯的。荷馬是個「它」。是一個傳統。是一整個文化,愈來愈細膩、愈來愈懂得如何訴說它所重視的故事。荷馬的本質是共通的。

今日的我們有作者情結——我們老是想知道某人的生平故事。但荷馬沒有生平。《伊里亞德》和《奧德賽》就像維京人的長船,沒有人知道是誰造的,它們跟任何名字都沒有關連,也沒有文字形式的設計或草圖。它們只是在悠久而謹慎的傳統下演化出來的美麗產物。

甚至也有人懷疑它們的創作年代。一般認為是在公元前 800 年左右。你認為這個傳統比那還要早得多。請說明一下。

我認為這兩部史詩大約公元前2000年就已經開始流傳了——比大多數人認定的荷馬在世年代還早了1000到1200年。我這麼說有兩個理由。第一:在荷馬的故事裡,尤其是《伊里亞德》,有很多重要元素都是整個印歐世界共通的,從印度北部一路到希臘、德國和冰島的故事裡都找得到。荷馬的作品裡有一些深層的元素跟希臘或愛琴海根本沒關係。

第二:《伊里亞德》裡的情況很明顯不是兩個高度文明的國家在打仗。《伊里亞德》裡的文明國家只有特洛伊。那是個架構嚴明、組織完善的城市,女性也活得很有尊嚴。

出了特洛伊城,就是這票野蠻人——希臘人。希臘人是荷馬眼中的野蠻人。希臘人營地裡的氣氛就像現代工業化城市裡那些黑幫橫行的區域。秩序、法律、關愛都不算什麼。唯一有意義的就是復仇與自我。

而到了公元前1800到1700年之後,還把希臘人描繪成這個樣子就沒道理了。因為在那之後,希臘人就已經抵達地中海,並且開始創造出一個文明社會。在那之前,他們基本上是一些部族,來自黑海與裏海之間的乾草原——四處遊徙、男性至上、逞凶鬥狠。

這就是荷馬故事的本質:一座美麗的城市,試圖抵抗外頭那些愈來愈無法無天、愈來愈暴力的戰士。《伊里亞德》就是在寫這個。

研究荷馬的知名學者 Bernard Knox 說,人類的狀態 3000 年來都沒有改變。我們依然是暴力的愛好者與受害者,而只要這點沒變,荷馬就會被當成人性最真實的詮釋來閱讀。我們有可能喜歡荷馬但不喜歡暴力嗎?

我認為說到最後,荷馬其實也不喜歡暴力。荷馬以戲劇化的方式把暴力當作人性的一個面向來描繪,但他並不歌頌暴力。如果認為荷馬是在描寫暴力的戰士生活有多美麗,那誤會就大了。

關鍵出現在《伊里亞德》的尾聲。你已經讀過那些可怕的場景:偉大的希臘戰士阿基里斯(Achilles)殺了特洛伊王子赫克特(Hector),把他的遺體綁在馬車後面拖行,而赫克特的家人就站在城牆上看著這一幕。那可不是什麼優雅的出殯儀式。那是混亂凶殘的一刻,我們讀到時只會滿心驚駭。愛爾蘭大詩人Michael Longley 將《伊里亞德》形容為「一片悲傷的海洋」。我認為一點也沒錯。

你說荷馬能讓我們看清自己是誰。但女性就沒啥好說的了,對吧?你太太喜歡荷馬嗎?

[哈哈]。她受不了荷馬!至於我呢,要我花幾年時間寫一本關於荷馬的書也不容易,因為它基本上會讓你跟女性世界脫節。荷馬的作品裡是有一些很棒的女人,例如奧迪西斯的皇后潘妮洛普(Penelope),奧迪西斯不在的那20年間,國家都靠她治理。荷馬非常欣賞那樣的女性。

另一方面,在希臘軍營裡,馬車賽結束後就是頒獎時間。獎品不是一個女奴就是幾頭牛。所以不必懷疑,在荷馬的世界裡,女性整體而言是沒什麼權力的。

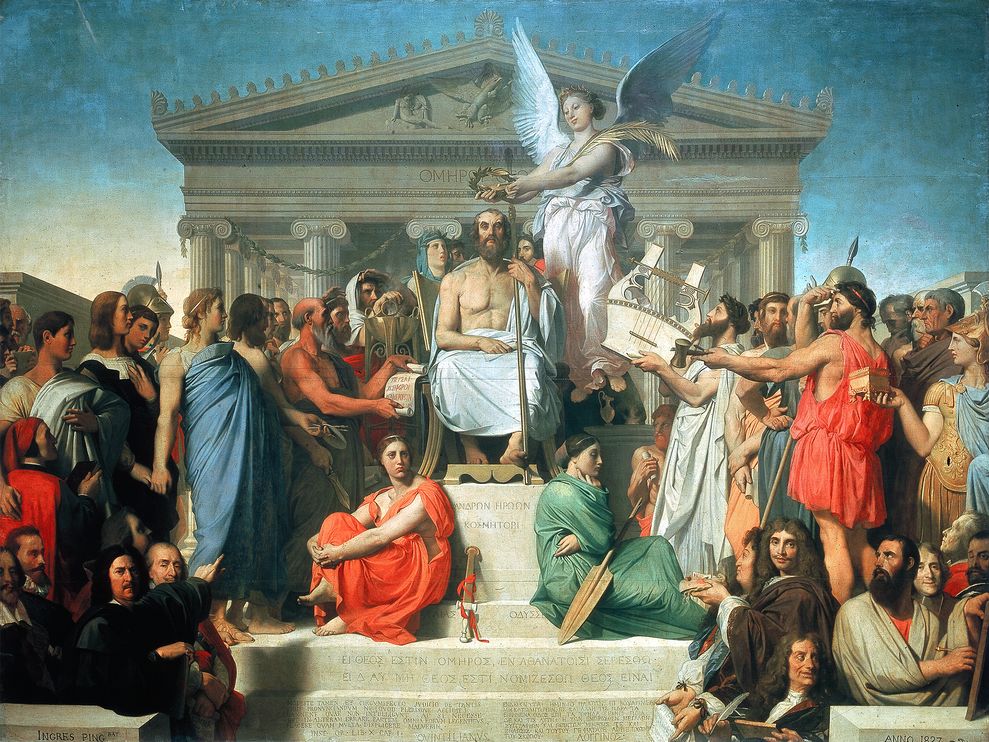

在羅浮宮的〈荷馬禮讚〉(1827年)中,這位吟遊詩人被神格化。他腳邊的人物分別代表《伊里亞德》(紅衣)與《奧德賽》(綠衣)。周圍向他致敬的是西洋藝術與文學界的一些偉大人物,包括希臘詩人平達(Pindar,身穿白衣、手拿里拉琴)與索福克勒斯(Sophocles,拿著手稿)。攝影:ART MEDIA, PRINT COLLECTOR/GETTY

撰寫這本書如何改變了你的人生?

就某種角度而言,它讓我長大了。荷馬檢視了人生最糟糕的層面,尤其是《伊里亞德》,這會讓人嚴肅起來。而且他不提供任何撫慰。戰士大部分都死得悽慘,而他們死後也沒有天堂。他們全都下了冥府。

但荷馬想表達的重點是:在這充滿困境與磨難的世界,真正美麗的東西是愛——儘管暴力很真實,人們還是有愛人的可能。

撰文:Simon Worrall, National Geographic

編譯:魏靖儀