廣島原子彈爆炸過後三天,一架美軍B-29轟炸機在長崎投下了一顆原子彈。這本書說的就是熬過那恐怖事件的倖存者的故事。

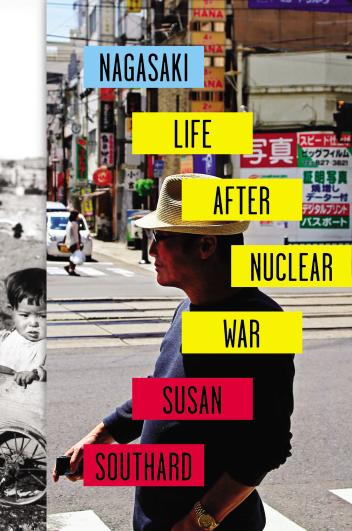

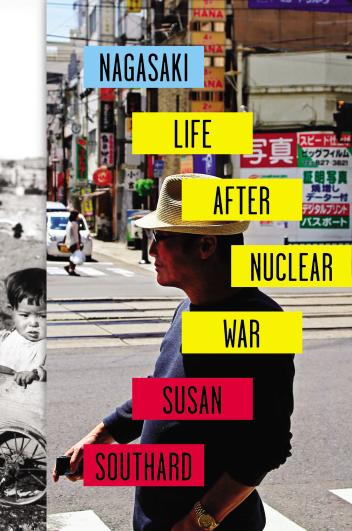

《長崎:核戰後的人生》一書

《長崎:核戰後的人生》一書

70年前的上個星期天,1945年8月9日,一架美軍B-29轟炸機在日本長崎市投下一顆原子彈,夷平了大部分市區、炸死了7萬4000人,其中大多都是平民百姓,而這只是歷史上第二次把原子彈當作武器。

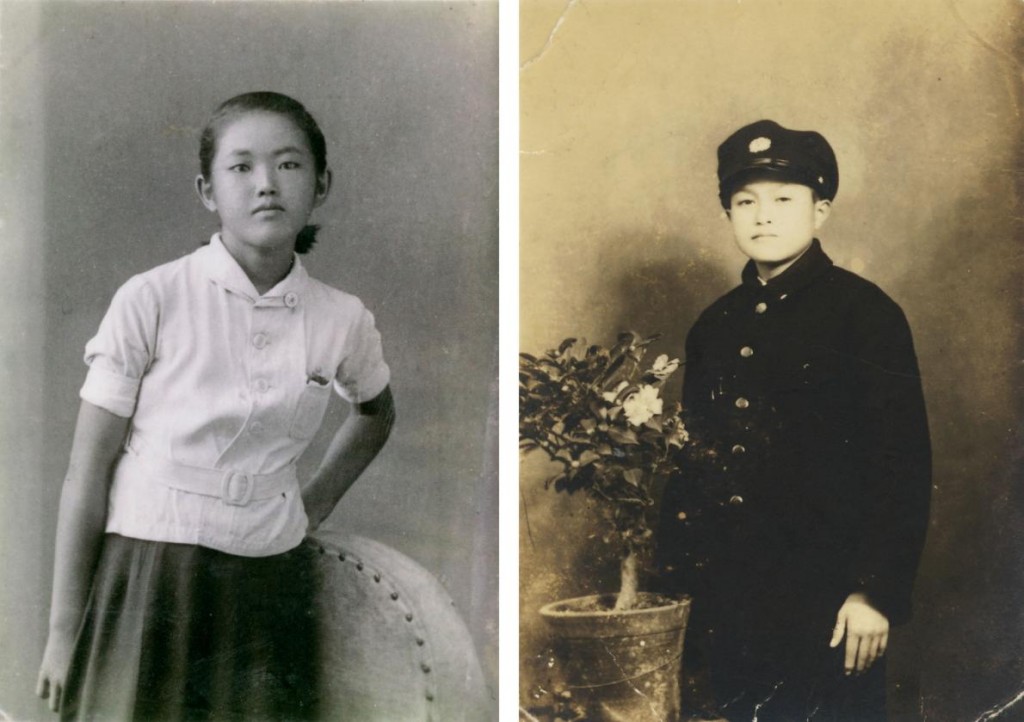

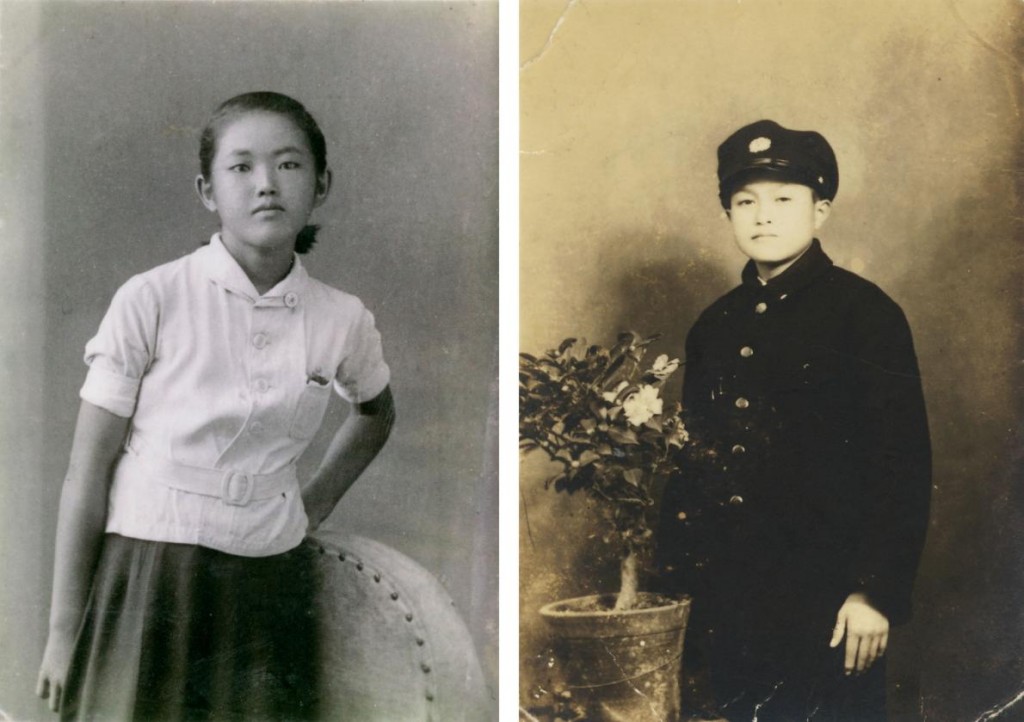

而在《長崎:核戰後的人生》一書中,蘇珊‧紹瑟德追蹤了五位「被爆者」(hibakusha,指原子彈爆炸的倖存者)的生活,和他們一起逃離原子彈爆炸後的第一波大火,憑藉非凡的勇氣與韌性,邁向快樂、滿足的人生。

蘇珊‧紹瑟德在位於亞利桑那的家中受訪,她談到了發掘長崎事件真相的也是一場戰役、方塊舞如何協助療癒戰爭傷痕、以及倖存者為何不再對美國人懷抱敵意。

有人可能知道廣島被原子彈轟炸,但並不知道長崎也是。他們會說,「喔?還有第二次轟炸?」也有很多人不知道竟然有人逃過了原子彈死劫。

這背後的原因有很多,其中之一,是因為原子彈被視為最高機密。除了製作原子彈和直接監督的人以外,只有很少數幾位軍事將領知道原子彈的存在。投彈之後,美國和日本雙方的種種因素,也使得外界大眾並不清楚到底造成了什麼影響。

「堂尾峰子人在距離震源約1.2公里遠處的三菱魚雷工廠裡面。龐大的……工廠整個垮在她和其他幾千人身上。」– 蘇珊‧紹瑟德

美國重要的軍事領袖如列斯里‧葛羅夫斯將軍(Leslie Groves)、湯瑪斯‧法瑞爾將軍(Thomas Farrell)與美國戰爭部都直接否認輻射會造成影響,這是原因之一。在美國佔領日本期間(1945-1952),麥克阿瑟將軍制定了嚴格的出版法規,禁止對於同盟國「虛假或破壞性的批評」,這是出於擔心,因為萬一激起民眾怒火,只怕會讓日本境內的數千名美軍身陷險境。

葛羅夫斯將軍和其他人還大力推動另一種印象,讓人覺得日本人是在利用炸彈的影響當作反美宣傳。所以,除了受到直接影響的城市的居民,其他日本人有好多年根本就不知道自己的國家究竟發生了什麼事。當時還有醫療審查制度,治療生還者的醫師不可以發表相關事件的研究或任何發現。

他們也不希望引起美國國內對決定使用原子彈這件事加以批評,像約翰‧赫爾塞(John Hersey)所寫的《記原子彈下的廣島》一書那樣。所以杜魯門總統和美國戰爭部長亨利‧史汀生(Henry Stimson)協力出版了辯護原子彈使用的文章,文章中完全沒提到蕈狀雲底下的人有什麼遭遇。

這些辯護實在太無懈可擊,終於成為對日本使用原子彈一事的主流認知:這兩顆原子彈結束了戰爭,並拯救了百萬美國同胞的生命。

這和我的人生有很深的淵源。高中時,我在日本當了一年的交換學生,剛好有機會參加戶外教學去日本南方的九州,並參觀了九州的長崎原子彈紀念館。我站在日本同學們身邊,是唯一的美國人,和他們一起看著那些毀滅的景象。

但真正的關鍵事件發生在1986年,長崎原爆的生還者、時年57歲的谷口稜曄到華盛頓巡迴演說。我去聽了他的演講,而他在華盛頓的最後那幾天,發生了一連串的意外狀況,導致他的翻譯無法完成最後幾天的工作,我就成了他的翻譯。

長崎原子彈爆炸掀起的蕈狀雲,衝入1萬2000多公尺的高空。Photograph Courtesy U.S. National Archives

在他沒有演講的時候,我們有很多時間相處。我也得以請教他一些問題,嘗試捕捉他的經歷;那真是非常恐怖的經驗,他的整個背都被燒掉了。從那個時候開始,我腦海裡就不斷在想著,不知道熬過一場核子戰爭會是什麼樣子。

這點可能跟大部分的人想像的不一樣,原子彈並不是在地面爆炸,而是在距離地面約500多公尺處爆炸。目的是為了要讓爆炸對都市的破壞效果發揮到極致,因為這樣爆炸的威力和熱都會傳得更遠。

「即使是那些身體沒有殘缺的人,對身為被爆者這件事也守口如瓶。因為被爆者很難找工作,想結婚更是幾乎沒希望。」– 蘇珊‧紹瑟德

位在爆炸正下方的區域,就叫做「震源」,地面溫度可以高達2760℃~3870℃。爆炸威力的影響距離非常遠,所及之處,建築物化為齏粉,而森林、植物、動物都被炸飛或是直接碳化。那是一種你無法想像的瞬間毀滅。

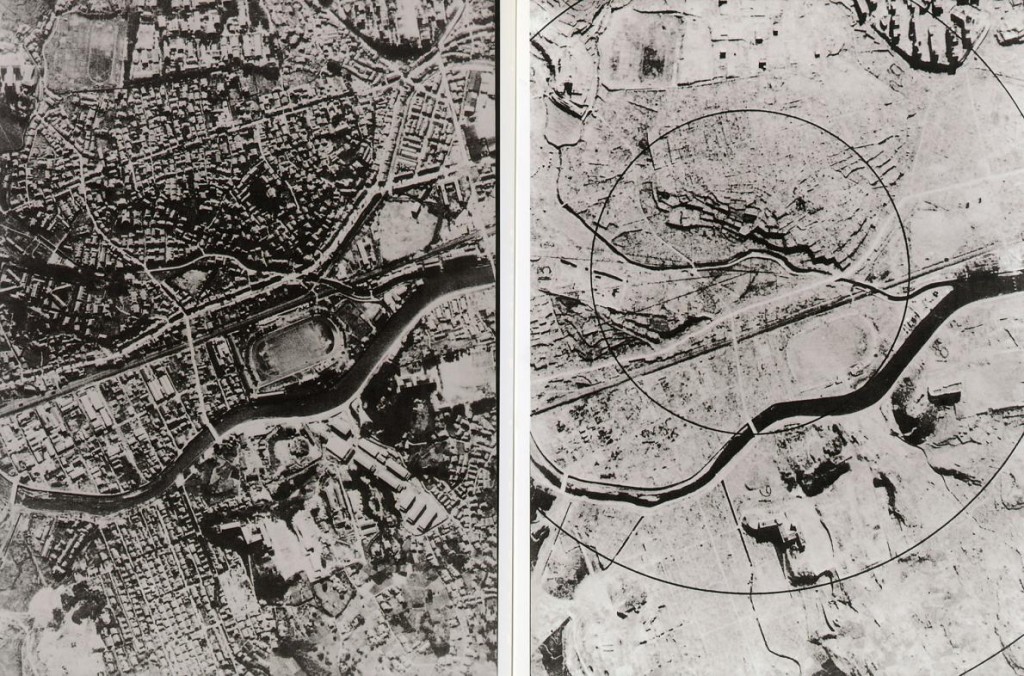

兩張空照圖顯示轟炸前(左)和轟炸後(右)的長崎市。Photograph by Kingendai/Aflo/Nippon News/Corbis

谷口當時才16歲,正騎著腳踏車在山谷西北部送信。他背對爆炸,位在距爆炸約1.6公里以外的地方。他從腳踏車上被震飛,頭昏腦脹,渾然不知自己整個背都被燒掉了,手臂和腿上也有嚴重的灼傷。

當時一片天搖地動,但他還是設法站了起來。他把看得到的信件都撿起來,本來在旁邊玩的小孩都死了。他慢慢走到一處工廠,幾個男人扶他到一處山坡上,讓他趴著。當他祖父到處找他的時候,他在那裡躺了兩個晚上,在意識邊緣游移。

峰子則是在距震源約1.2公里外的三菱魚雷工廠裡面。三菱龐大的鋼筋水泥工廠整個垮在她和其他幾千人身上。很不可思議地,她竟然還爬得起來。她的頸背上有一道很大的傷口,但她急著想逃出去,因為旁邊開始起火了。她必須踩在屍體上才能爬上一處路堤,她爸爸就是在那裡找到她的。

長崎沒有醫院、也沒有醫療用品的補給,所以他和祖父一起被帶到長崎市外的一個村莊,也只有非常基本的照顧,時間長達三個月之久。最後他被帶到長崎北方35公里的大村市海軍醫院,終於獲得像樣的醫療。

他非常痛苦地趴了三年。因為他無法正躺、也無法側躺,所以長了非常嚴重的褥瘡,傷口深到醫生可以直接看到內臟,包括正在跳動的心臟。1949年3月20日,他終於可以出院了,那時他20歲。

這件事真的很誇張!不過結局也很溫馨。這個風潮從長崎開始,奉命到長崎指揮佔領工作的人非常同情那些受盡折磨的生還者,也希望能協助他們。有天晚上,在長崎的美軍佔領指揮官溫菲爾德‧尼布洛(Winfield Niblo)和日本教育界人士晚宴。

「我書裡寫到的幾位生還者在轟炸當時都是十幾歲的青少年。那是一段傷痛至極的回憶,他們都不願意去回想。」– 蘇珊‧紹瑟德

晚宴之後有日本民俗舞蹈表演,尼布洛決定表演一段美國方塊舞、帶動一下氣氛,結果變成全國流行,成為戰後美國人對日本生活的貢獻之一。

我也很驚訝。孩子們遭到嘲弄、譏笑。身體有殘缺的那些被暴者,經濟復甦都已經十年了,他們還找不到工作。即使是身體沒有殘缺的,對身為被爆者這件事也通常守口如瓶。因為被爆者很難找工作,想結婚更是幾乎沒希望。只要知道他們是被爆者,大家都怕輻射會影響小孩的遺傳。很多人都跟其他被爆者結婚。

8月6日,廣島居民在河畔點起燭光燈籠,紀念廣島原子彈爆炸70周年。Photograph by Chris McGrath/Getty Images

從核子戰爭中復原是一條漫漫長路──不只是健康方面,還有心理層面和經濟層面。有些人失去了所有家人和朋友。我書裡寫到的生還者在轟炸當時都只是十幾歲的青少年。那是一段傷痛至極的回憶,他們都不願意去回想。

那些決定要說出來的人,包括我書中談到的五位生還者,都有極個人的理由。其中一位告訴我,當他抱著自己的第一個孫女時,突然回想起他在協助災後工作時不得已踩過去的一具嬰兒焦屍。他突然明白「我一定要對這件事盡點力量,我不希望我美麗的孫女歷經那恐怖的一切。」

他和其他被爆者攜手合作,努力確保長崎成為最後一個被原子彈摧毀的城市。

每位生還者都不一樣。有兩位我認識的生還者,對於美國投下原子彈、造成這些苦難非常憤怒。其他人太忙於求生、忙於哀悼、還要應付醫療問題,沒有什麼時間去多想美國人。他們只能設法活下去。我很熟的五位則已經不再對美國有負面的感受。他們已經能夠接受,發動戰爭的是雙方政府和軍隊,不是個人。

原爆之後,峰子的頭髮全部都掉光了,整整10年都沒長出來,所以她都待在家裡沒有出過門,直到25歲那年。她爸爸跟她說,她必須要學會自力更生,像個成年人一樣。

在戰前,她總夢想著要踏入時尚界,所以她在長崎找到了化妝品店的兼職工作,後來這家公司希望延攬她到東京工作。她違背了父母的意願和文化規範,獨自前往東京,展開了新生活。她狂熱地工作,最後終於脫穎而出,成為日本前幾大的化妝品公司UTENA的資深副總裁。在那個時代,女性在大企業中擔任這麼高階的管理職位,是前所未聞的事。

她後來回到長崎過退休生活。她也是藝術家和詩人,用綠色的枝條和盛放的紫色鳶尾花創作了這件美麗的藝術品。她用日文從右上角往下書寫,說的是:「感謝你給我美好生活。」

這段時光讓我對人類的勇氣、韌性和力量認識得更深刻、也更加欽佩,我也學到該如何去理解政治和軍事行動的決策是多麼複雜、還有這些決策的後果,以及我們如何去回應這些決策、如何採取行動。

因為能夠真正認識他們,真正了解那被核子戰爭炸成兩半的生命中那許多艱困、私密的片刻,我也深深地改變了。

撰文:Simon Worrall , National Geographic

編譯:鍾慧元

AD