目前尚在研究的實驗,有朝一日或許能治療多種精神症狀,但也引起專家學者爭論這種實驗可能帶來的希望與危險。

還記得第一次騎腳踏車的感覺嗎?初吻呢?或是第一次心碎之時?那些難忘的時刻,還有這些回憶所觸發的情緒,能在我們心中迴盪數十載,不斷累積、並強烈地塑造出我們個人的獨特性。

但對經歷過嚴重創傷的人來說,那樣的記憶可能想忘也忘不掉,而這些痛苦萬分的記憶,可能會讓人留下足以影響一生的身心症狀。

如果,創傷性記憶可以不必讓人這麼痛苦,那會怎樣呢?隨著我們對人腦的了解不斷演進,各個神經科學家團隊正一步步朝著操控記憶、藉此治療如創傷後壓力症候群(PTSD)和阿茲海默症之類的症狀。

到目前為止,這項研究主要是在其他動物身上進行,例如小鼠。但隨著這些初步實驗持續獲得成功,科學家正在研究在人類身上測試的可能性。但對於改變了「某人之所以為某人」的身分定義究竟代表什麼意義,科學家仍絞盡腦汁想解決這方面的倫理問題。

我們在不久的未來,就能改變人的記憶,這點是做得到的。不過,做得到就代表我們應該要做這件事嗎?

記憶到底是什麼?

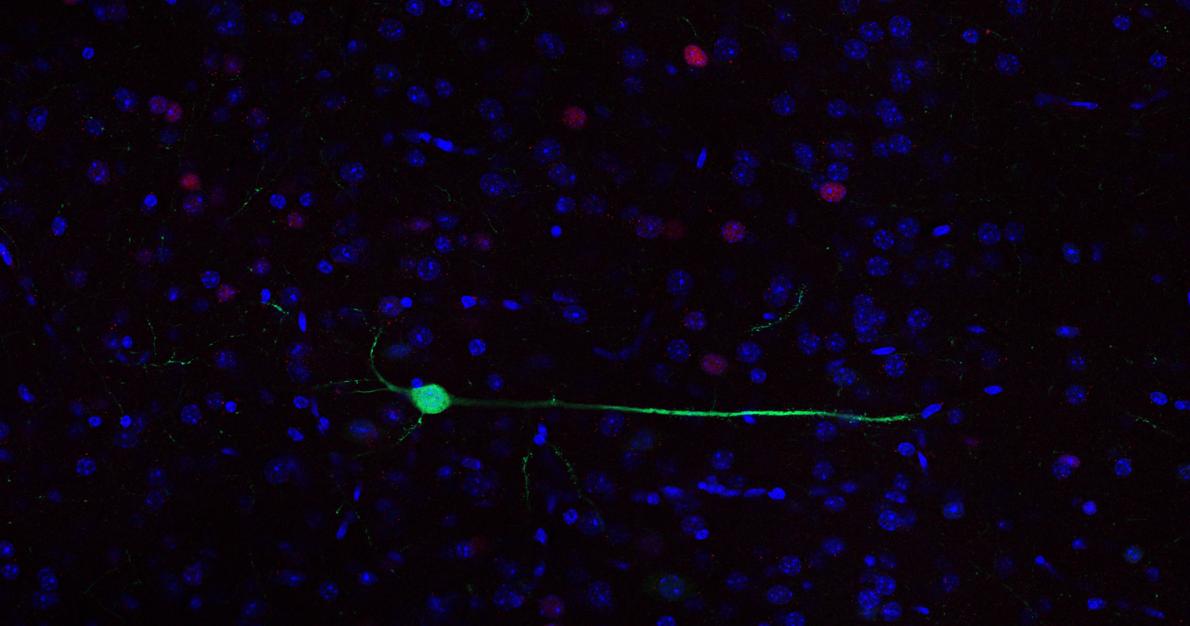

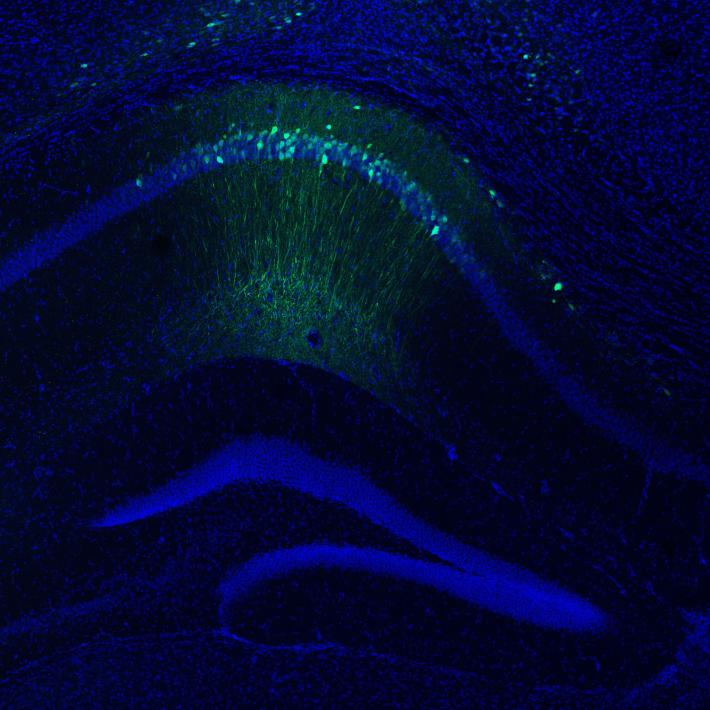

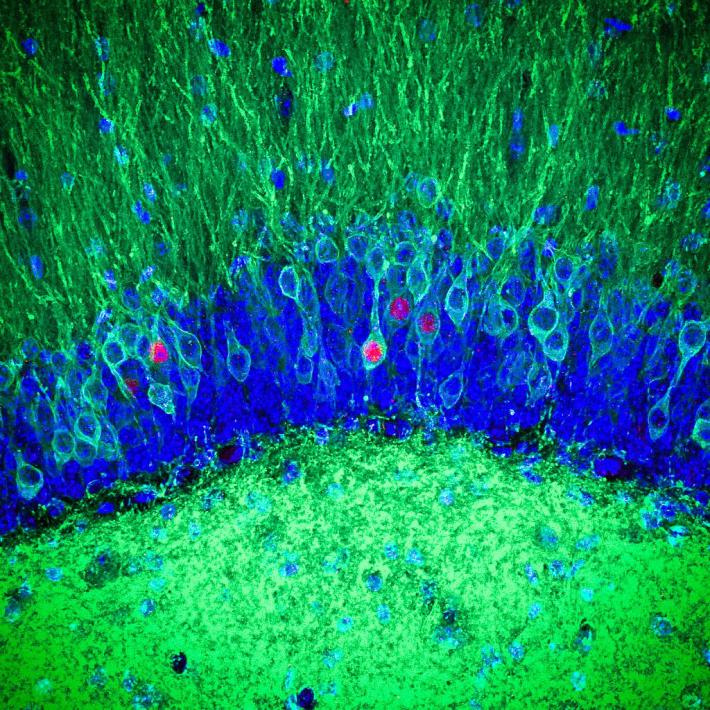

神經科學家通常會把單一記憶定義為一個「記憶痕跡」(engram),也就是與特定回憶相關的腦部組織發生物理性改變。最近的腦部掃描顯示,記憶痕跡並非獨立存在腦部的某一個區塊,相反的,記憶痕跡的樣子就像散落在整個神經組織上的彩色飛濺痕跡。

「記憶在腦中看起來像是一張網,而非一個點,」國家地理探險家暨波士頓大學神經科學家史帝夫.拉米雷茲(Steve Ramirez)說。這是因為在創造一段記憶時,讓這段經驗難忘的種種視覺、聽覺和觸覺資訊會全部一併輸入,而腦細胞會從這全部的區域進行編碼。

現在,科學家甚至可以追蹤到記憶在腦中如何移動,像是偵探追蹤雪中的腳印一樣。

2013年,當拉米雷茲還在麻省理工學院的時候,他和研究夥伴劉旭就已經有了突破性的進展:他們可以瞄準小鼠腦中形成記憶痕跡的細胞,然後植入虛假的記憶。在他們的研究中,小鼠對特定的刺激會產生害怕的反應,即使牠們先前並未受到制約。

雖然小鼠的腦不如人類複雜,但拉米雷茲說,牠們還是可以協助神經科學家了解人類的記憶如何運作。「人腦是藍寶堅尼跑車,而我們研究的是三輪車,但輪子轉動的方式是一樣的。」他說。

好回憶能蓋掉壞回憶嗎?

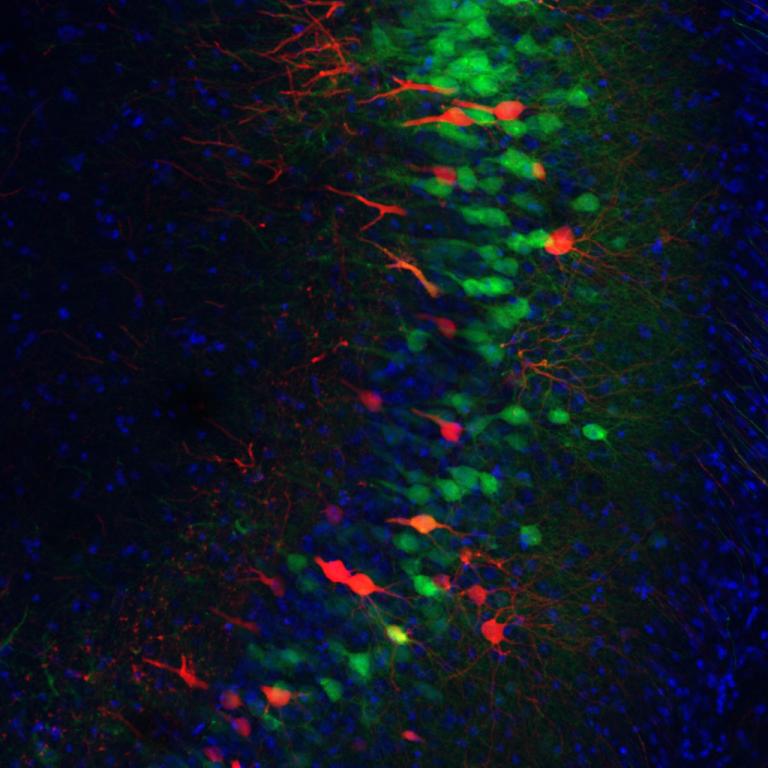

拉米雷茲和同事在目前的研究中,正深入探討正面和負面回憶是否儲存在不同的腦細胞群中,還有負面回憶能不能被正面回憶「覆寫」掉。

為了替老鼠準備好進行實驗,研究團隊在小鼠腦部注射了含有螢光蛋白的病毒,並以手術植入光纖。之後小鼠會被給予可避免病毒發光的飲食,直到研究人員準備好標記一段正面或負面的經驗。

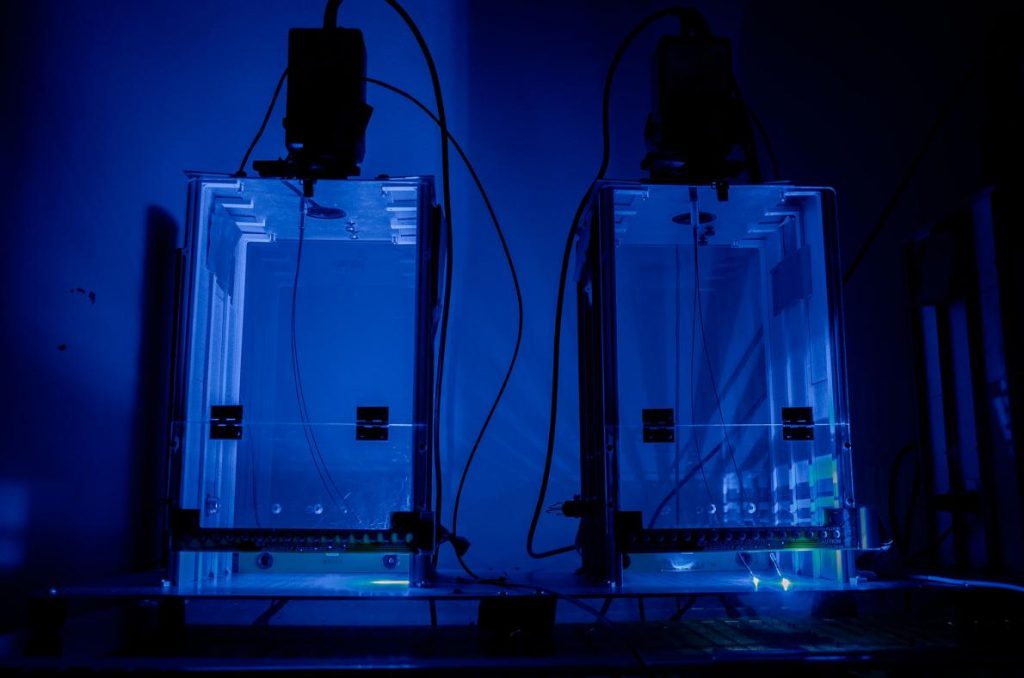

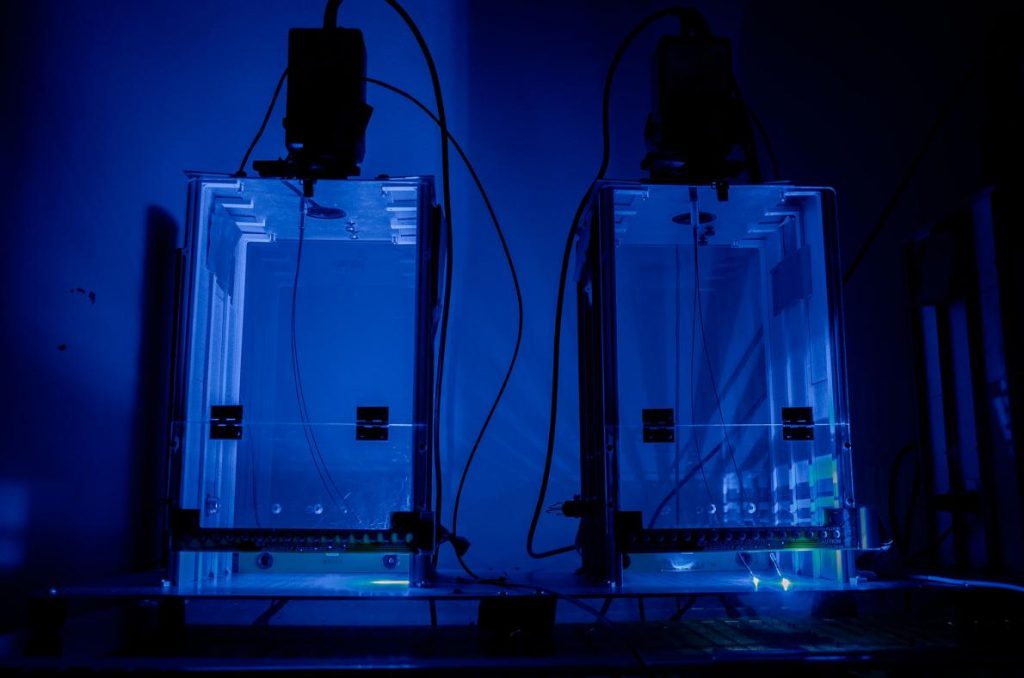

在這個行為觀察箱中,小鼠會經歷能觸發牠們正面或負面記憶的狀況。

PHOTOGRAPH BY JOSEPH ZAKI

創造正面回憶的方式,是把雄鼠放進有雌鼠的籠子,待一個小時;而負面回憶則是把小鼠放在會傳導短暫腳底電擊的籠子裡。一旦小鼠被制約,會將特定的觸發條件與每一次的經驗相連結,研究人員就會幫牠們動個小手術,讓科學家可以刺激那些與正面或負面記憶痕跡相關的細胞。

他們發現,把小鼠放在會讓牠聯想起恐懼的籠子裡,然後再觸發牠的正面回憶時,小鼠比較不會那麼害怕。研究人員認為,這樣的「重新訓練」記憶或許能協助消除某些老鼠的創傷。

「我們運用正面回憶,試圖像用神奇畫板一樣『手動塗抹』掉一些記憶。」拉米雷茲說。然而,這些原本的恐懼回憶究竟是消失了,還是只是被壓抑,目前尚不清楚。

「假如拿Word檔案來比喻的話,就是不知道你是另存新檔,或是直接覆寫了原本的舊檔。」團隊成員史黛芬妮.葛瑞拉(Stephanie Grella)說。

多倫多大學的神經科學家席娜.喬瑟琳(Sheena Josselyn)則運用了另一種不同的技術,可以完全消除小鼠害怕的回憶。辨識出與某個記憶痕跡相關的特定細胞之後,她的團隊讓這些細胞裡的蛋白容易受到白喉毒素(小鼠通常可以抵抗白喉症)的影響。一旦注射毒素之後,這些特定細胞就會死亡,然後小鼠就不再害怕了。

「這只是這些細胞的一小部分,而這些記憶基本上是被消除了。」她說。

從小鼠到人類

拉米雷茲和喬瑟琳都強調他們在小鼠身上做的實驗都還很基礎,但他們也都看到了未來用在人類身上的治療潛力。

「正面的資訊有可能覆寫掉創傷性記憶。」拉米雷茲說。比方說,那些受創傷後壓力症候群或憂鬱症所苦的人,可以讓他們的記憶改寫,這樣他們對痛苦的回憶就不會產生強烈的情緒反應。

↑↑↑↑↑腦部研究為什麼這麼難?看完這部影片,就知道腦科學家為什麼研究到吐血。

喬瑟琳希望,目前在小鼠身上進行的研究,有一天也能用於治療神經性疾病的患者,像是思覺失調症和阿茲海默症。但拉米雷茲也說,別以為不久的將來就可以走進診所,搞定你的記憶。

在小鼠身上做的實驗牽涉到一些技術,像是用藍光直接照射大腦,也就是說要切開小鼠的顱骨,讓神經組織直接暴露在外面,這種技術不太可能用在人類身上。拉米雷茲說,未來治療上可能會使用的是紅外線,這種波長可穿透人類皮膚;喬瑟琳則認為注射或服用化學藥物才是最可能的選項。他們倆都說這些工具可能都還要等個幾十年。

但我們應該做這件事嗎?

如果真有一天,我們能夠更改人類的記憶,那麼應該容許哪些人接受這種治療?應該只提供給那些負擔得起的人嗎?兒童呢?如果關鍵證人和目擊者記不得某樁罪行,司法系統是否會因此而居於不利地位?

這些都是紐約大學生物倫理學家亞瑟.卡普蘭(Arthur Caplan)認為值得開始思考的問題,即使這些科技在臨床上還不能施用在人類身上。他是最早幾位對CRISPR基因編輯技術的倫理問題積極發聲的人,這種基因編輯工具現在已經可以編輯人類胚胎,可能會改變未來許多代的人類。

「我非常相信,某些倫理問題必須在科學準備就緒之前,就及早審慎考慮。」他說。

討論到操控記憶,卡普蘭說,科學家和立法者都需要想一想,容許某個人接受這類治療的最基本資格是什麼。這不該是人人都可以接受的,他說,或許應該只限於那些受到嚴重的創傷後壓力症候群困擾的人,還有其他治療都無效的那些人。

↑↑↑↑↑腦瘤為什麼這麼棘手?透過磁振造影,了解腦內手術的困難處。

比方說,如果軍方可以把這種技術用在患有嚴重創傷後壓力症候群的退伍軍人身上,那我們可以容許軍方修改那些將重返戰場的軍人的記憶嗎?

「他們應該知道自己曾經做過很糟糕的事情嗎?這樣能阻止他們再度做出糟糕的事嗎?還是說你希望冒險讓人做糟糕的事情,然後再把他們的記憶清得一乾二淨?」他不禁納悶。

在研究上有進展的同時,神經科學家也表示他們一併考慮到了這些倫理困境。「操控記憶的概念可以、也應該用於治療情境中。」拉米雷茲說,他並不把這種能力視為好或壞。就像水一樣,端看你如何使用。「這麼基本的東西可以用來滋養你的身體,也可以用來當水刑。如果水能載舟亦能覆舟,那麼所有東西也都一樣,可行善也可作惡。」他說。

「我並不是百分之百反對,」卡普蘭又加上一句:「只是進行的時候需要非常非常小心。」

撰文:Sarah Gibbens

編譯:鍾慧元

延伸閱讀>>你能過上下顛倒的生活嗎?大腦如何解讀我們看見的東西